ЮЛИЯ ЛЕОНИДОВНА ОБОЛЕНСКАЯ (1889-1945) – ХУДОЖНИК И ПИСАТЕЛЬ РУССКОГО АВАНГАРДА

12-09-2023 19:00

к комментариям - к полной версии

- понравилось!

Ю.Л. Оболенская (1889-1945). Автопортрет. 1914-1918 гг. Холст, масло. 102 х 173 см.

Астраханская государственная картинная галерея им. П.М.Догадина.

Юлия Леонидовна Оболенская (1889-1945) - живописец, книжный иллюстратор, поэтесса, литератор. Училась в Петербурге в частной Художественной школе Е.Н. Званцевой (1907-1913) у Л.С. Бакста и М.В. Добужинского, у К.С. Петрова-Водкина (1910-1912). Близкая знакомая М.А. Волошина, много лет переписывалась с ним, адресат его стихотворения «Dmetrius-Imperator» (1917). Сестра «последнего князя кинематографа», киноактёра, режиссёра, звукооператора Л.Л. Оболенского (в монашестве – инока Иннокентия). В 1910-е и 1920-е годы Ю.Л. Оболенская жила в гражданском браке с художником К.В. Кандауровым. Жила в Петербурге, затем до конца жизни в Москве. Участница выставок с 1912 года, член объединения «Мир искусства». Писала живописные портреты, жанровые полотна, иллюстрировала книги.

Семья Оболенской (вокруг стола, по часовой стрелке): брат Оболенской Леонид, мать Екатерина Ивановна,

три родственницы, девочка Юлия и ее отец Леонид Егорович Оболенский. Около 1896 года.

Юлия Леонидовна Оболенская родилась 28 декабря 1889 года в Санкт-Петербурге в семье Леонида Егоровича Оболенского (1845–1906), известного петербургского писателя и журналиста, редактора и издателя журнала «Русское богатство», и Екатерины Ивановны Оболенской (?–1935). Старший брат Юлии, Леонид (1873–1930), юрист по образованию, в 1915 году вступил в РСДРП (м), после Октябрьской революции примкнул к большевикам и стал одним из первых советских дипломатов.

С 1907 по 1910 гг. Оболенская училась в частной Художественной школе Е.Н. Званцевой сначала под руководством Л.С. Бакста и М.В. Добужинского, а затем после отъезда Бакста в Париж, с 1910 по 1913 гг. перешла в ученики к К.С. Петрову-Водкину. «Нас привлек сам Петров-Водкин монументальным периодом, в котором тогда находилось его творчество. Монументальные задачи были нашей целью…» — пишет она в своем докладе об обучении в школе Званцевой.

М. В. Добужинский и Е. Н. Званцева (в первом ряду) с учениками художественной школы. Слева направо:

сидят – С. Дымшиц, Н. Любавина, Е. Каплан (?); cтоят – Н. Грекова (вторая), М. Нахман, Ю. Оболенская,

В. Козлов (вверху, с поднятой рукой) и др. Санкт-Петербург, 1912 г.

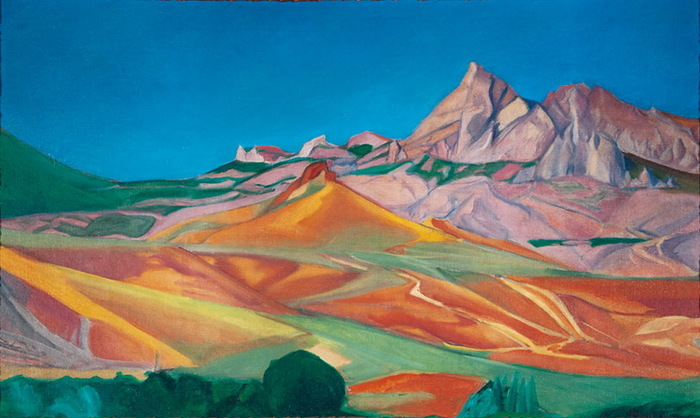

Ю.Л. Оболенская (1889-1945). Коктебель. Гора Сююрю-Кая. 1913 г. Холст, масло.

Ю.Л. Оболенская (1889-1945). 1-2. Рисунки из альбома. М.А. Волошин. Коктебель. 1913 г. Бумага, карандаш.

Ю.Л. Оболенская (1889-1945). 3. Рисунок из альбома. М.А. Волошин. Коктебель.

1913 г. Бумага, карандаш.

М.М. Нахман (1889-1951). Сергей Эфрон. Рисунок. 1913 г.

Юлия Оболенская «Сергею Эфрону»

В подушках на высоком ложе

Чеканный лоб был бел и гладок,

Прозрачно-матовая кожа

Светилась в груде медных складок…

Прославлены до апогея

До мученической короны

И имя гордое - Сергея

И прозвище его - Эфрона.

Но вот теперь уносит море

Натуру моего портрета

И тяжкое постигло горе

И живописца и поэта.

Ю.Л. Оболенская (1889-1945). Зима (автопортрет с окнами). 1914 г. Холст, масло. 62,5 х 84 см.

Частное собрание.

Ю.Л. Оболенская (1889-1945). Письмо (Январь). 1914 г. Фоторепродукция.

Ю.Л. Оболенская. Санкт-Петербург. Фото 1908-1910 гг.

Самая ранняя из известных работ художницы, где следы влияния школы Петрова-Водкина («metre» как она его называла в переписке с Н. Тырсой) без труда обнаруживают себя, - живописный автопортрет, написанный в 1914 и доработанный в 1918 году, из собрания Астраханской галереи. В архиве ГТГ хранится фотография Ю. Оболенской, которую она взяла за основу композиционного построения автопортрета. При сравнении снимка с картиной становится очевидным, что художница трансформирует натуру под влиянием принципов живописного построения Петрова-Водкина. Она изображает себя в красном платье, лежащей на фоне коктебельского пейзажа, нарочито лаконичного, лишенного деталей. Колористически автопортрет выдержан по принципу знаменитого теоретического постулата «водкинской трехцветки». Используя характерную для водкинских композиций высокую точку обзора, Оболенская добивается некой отстраненности от зрителя, она погружена в себя и в созерцание мира.

Группа учеников в студии школы Званцевой. Слева направо: Александр Зилоти (стоит),

Юлия Оболенская, Надежда Лермонтова, Варя Климович-Топер, Магда Нахман,

Владимир (?) Козлов, Николай Тырса. Фото 1908 г.

Неизвестный художник. Портрет Ю.Л. Оболенской. 1916 г. Бумага, карандаш. 28,5 х 32,3 см.

Государственный литературный музей им. В.И. Даля, Москва.

Ю.Л. Оболенская (1889-1945). Куклы. 1910-е гг. Частное собрание.

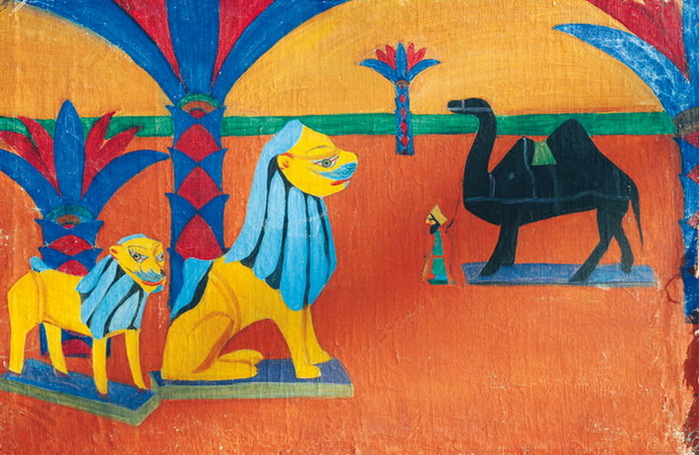

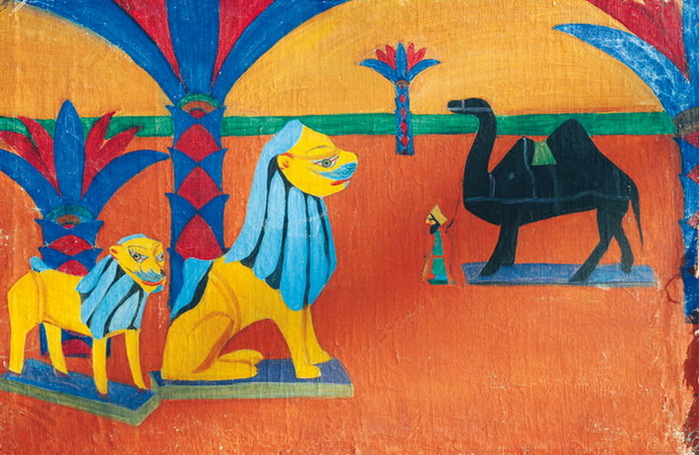

Ю.Л. Оболенская (1889-1945). Игрушки в пейзаже. Львы. 1915 г. Холст, масло. Частное собрание.

Ю.Л. Оболенская (1889-1945). Игрушки в пейзаже. Рай. 1915 г. Фоторепродукция.

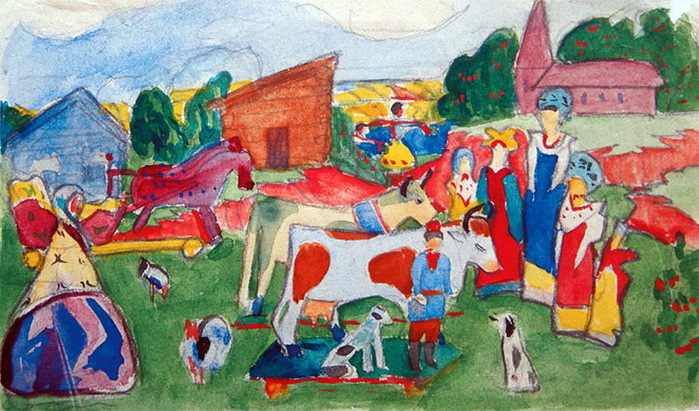

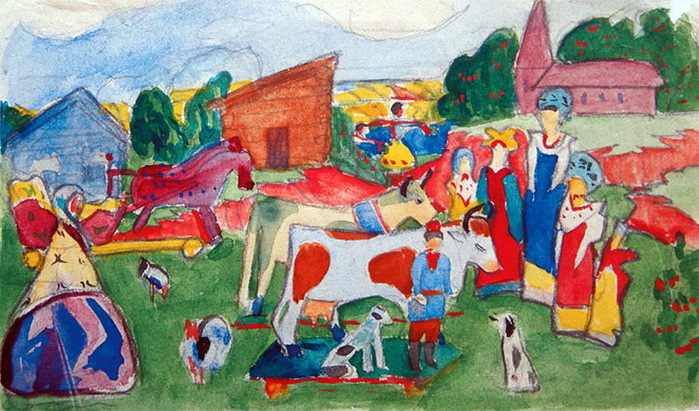

Ю.Л. Оболенская (1889-1945). Деревня. Эскиз. 1915 г. Бумага, акварель. Частное собрание.

К.В. Кандауров (1865-1930). Карусель. 1915 г. Холст, масло. Частное собрание.

К.В. Кандауров (1865-1930). Весна. 1917 г. Картон, темпера. 44,5 х 61 см.

Ю.Л. Оболенская (1889-1945). Епископ Гаттон и мыши (шарж на В.Ф. Ходасевича).

1916 г. Бумага, тушь, перо.

«Квартет»: сидят на скамейке (справа налево): Магда Нахман, Варя Климович-Топер.

За ними справа - Юлия Оболенская, слева - Наталия Грекова. Фото около 1908 г.

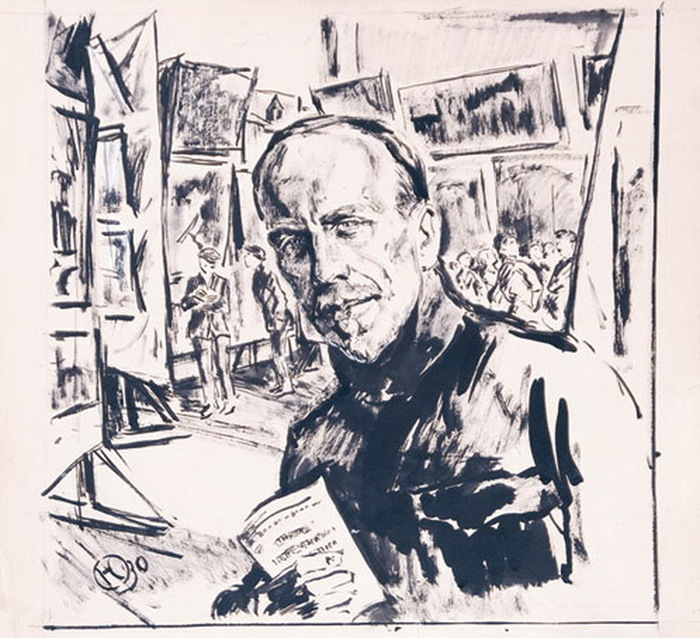

Влияние учителя продолжает звучать в ее творчестве спустя более, чем десятилетие, о чем, свидетельствует графический портрет «К. Кандауров в Бухаре» 1925 года. С Константином Кандауровым Оболенская познакомилась в начале 1910-х гг. в школе Званцевой, который становится ее близким другом. Портретируемый изображен в профиль с пиалой в руке, на фоне среднеазиатского пейзажа. Согласно усвоенным принципам Петрова-Водкина, художница выстраивает рисунок по осям геометрических форм, она создает отвлеченный, рационально выстроенный, аскетичный образ модели.

Ю.Л. Оболенская (1889-1945). Константин Кандауров в Бухаре. 1925 г. Бумага, акварель. 30,1 х 43,1 см.

Государственный литературный музей им. В.И. Даля, Москва.

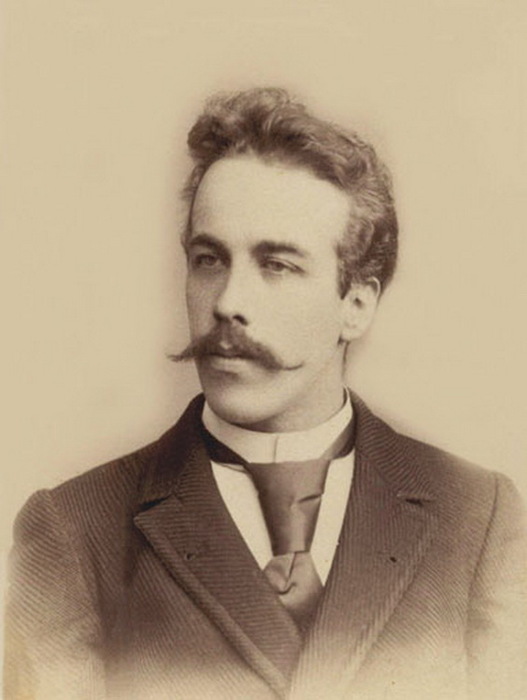

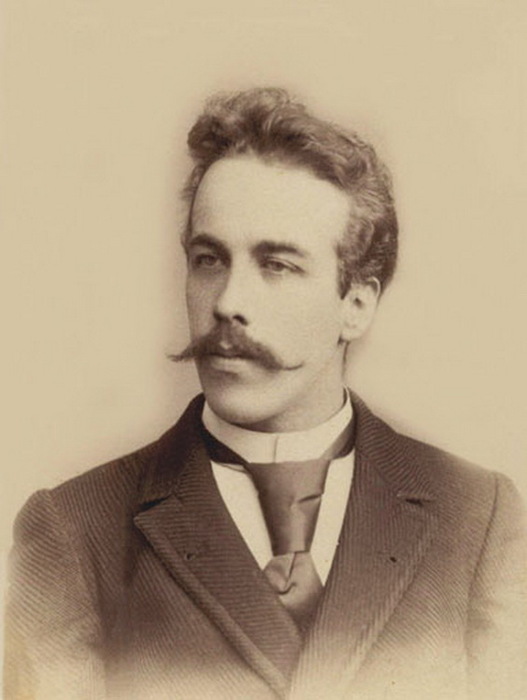

К.В. Кандауров. Фото 1900-е гг.

Константин Васильевич Кандауров (1865-1930) – родился в Москве в богатой дворянской семье, живописец, график, художник театрально-декорационного и декоративно-прикладного искусства, организатор художественных выставок. М.А. Волошин называл его «московским Дягилевым». Член и экспонент объединений: «Бубновый валет» (1916), «Мир искусства» (1911-1917; в 1916-1917 - секретарь общества), «Жар-цвет» (1924-1928). Имел большую коллекцию живописи и графики.

Ю.Л. Оболенская (1889-1945). Поэты. Шарж на О. Мандельштама, В. Ходасевича,

М. Волошина. 1916 г. Бумага, акварель.

На рисунке, названном «Поэты», по точным, хотя и шаржированным портретным характеристикам легко узнаются: Мандельштам, Ходасевич и Волошин (с бородой). Их профили, выступающие друг из-¬за друга, выполнены на фоне коктебельского пейзажа, замкнутого в овал. Внизу справа подпись на латыни карандашом: «JULIA FECIT» (сделано, исполнено Юлией) и нам понятно, о ком идет речь. Дата устанавливается тоже достаточно легко: акварель бесспорно относится к лету 1916 года, когда трое поэтов составили яркое созвездие гостей Коктебеля, участвуя в домашних вечерах и благотворительных концертах.

Ю.Л. Оболенская (1889-1945). В мастерской. 1917 г. Экспонировалась на выставке «Мир искусства».

Ю.Л. Оболенская (1889-1945). Иллюстрация к сказке С.Т. Аксакова «Аленький цветочек».

1917 г. Картон, акварель. 31,7 х 24 см. Государственный литературный музей им. В.И. Даля.

Фрагмент выставки с работами Ю.Л. Оболенской. 1918 г.

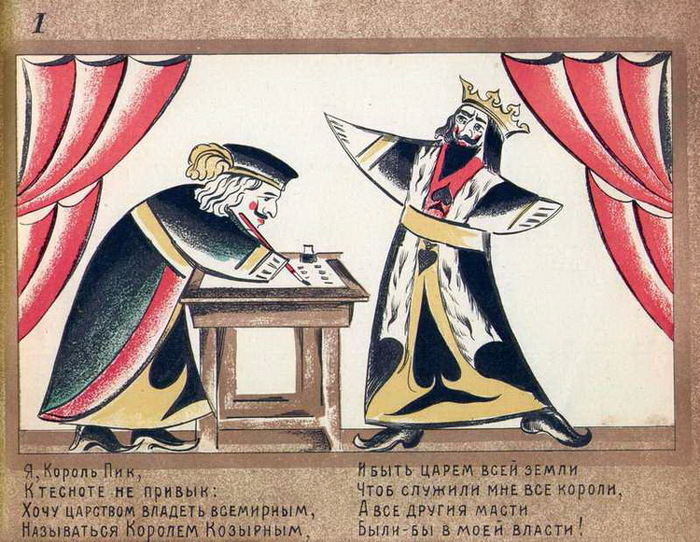

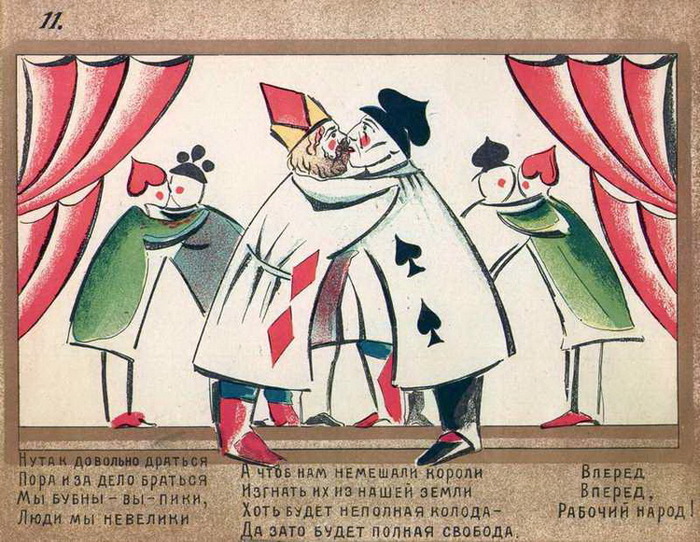

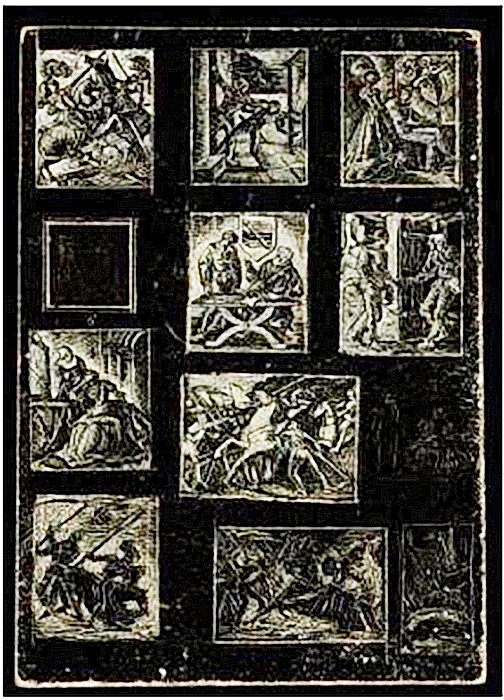

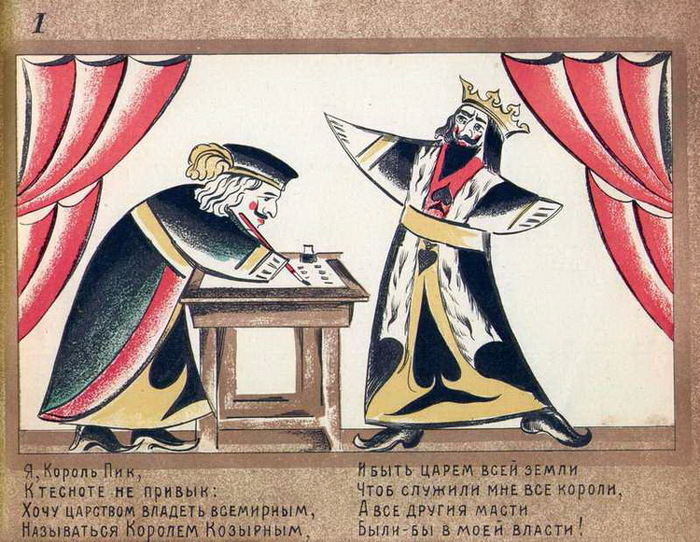

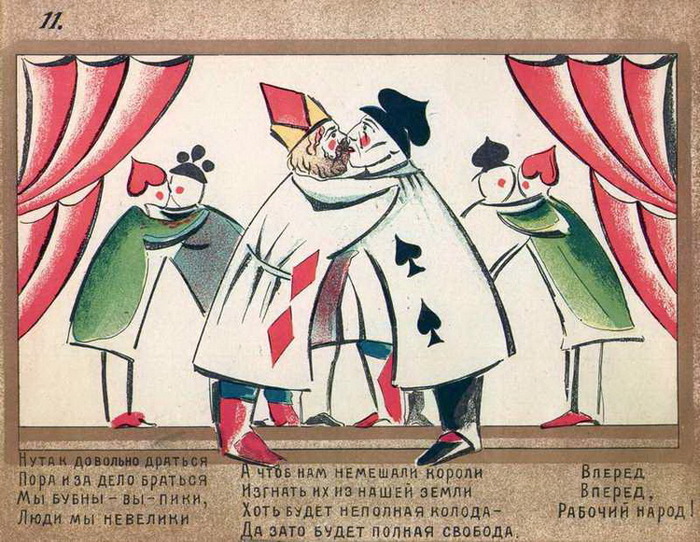

Юлия Леонидовна Оболенская, как и многие ученики Петрова-Водкина, не раз обращалась в своем творчестве к истокам русского народного искусства. Активное развитие в ее творчестве лубочная тема получит после Октябрьской революции 1917 года. В это время создается множество агитпостановок для театров кукол, признанных истинно народными и соответствовавшими новой советской идеологии. В 1918 г. Ю. Оболенская совместно с художником К. Кандауровым работает над созданием и оформлением спектакля «Война карточных королей» в студии «Петрушка», организованной в Московском агитационном театре кукол. Постановка была приурочена к первой годовщине Октября. Сюжет описывает перипетии борьбы между низшими картами колоды (двойками, тройками, шестерками) и тузами, действие комментирует Петрушка. По мотивам постановки, в том же году был издан альбом цветных литографий к пьесе «Война королей». Листы полностью и стилистически, и композиционно выдержаны в лубочной традиции, начиная от желтоватого тона бумаги и заканчивая шрифтом сопроводительных надписей.

Война королей. Из серии «Петрушка». Кукольный театр.Текст Ю.Л. Оболенской. Рисунки художников

Ю.Л. Оболенской и К.В. Кандаурова. Москва-Петроград, Издание Театрального отдела Комиссариата

народного просвещения, 1918 г. - 36 с. с ил. Формат 25х34 см. Обложка.

Ю.Л. Оболенская (1889-1945), К.В. Кандауров (1865-1930). Война королей. Из серии «Петрушка».

Кукольный театр. 1918 г. Рисунок (1)

Ю.Л. Оболенская (1889-1945), К.В. Кандауров (1865-1930). Война королей. Из серии «Петрушка».

Кукольный театр. 1918 г. Рисунок (2)

Ю.Л. Оболенская (1889-1945), К.В. Кандауров (1865-1930). Война королей. Из серии «Петрушка».

Кукольный театр. 1918 г. Рисунок (3)

Ю.Л. Оболенская (1889-1945), К.В. Кандауров (1865-1930). Война королей. Из серии «Петрушка».

Кукольный театр. 1918 г. Рисунок (4)

Ю.Л. Оболенская (1889-1945), К.В. Кандауров (1865-1930). Война королей. Из серии «Петрушка».

Кукольный театр. 1918 г. Рисунок (5)

Ю.Л. Оболенская (1889-1945), К.В. Кандауров (1865-1930). Война королей. Из серии «Петрушка».

Кукольный театр. 1918 г. Рисунок (6)

Ю.Л. Оболенская (1889-1945), К.В. Кандауров (1865-1930). Война королей. Из серии «Петрушка».

Кукольный театр. 1918 г. Рисунок (7)

Ю.Л. Оболенская (1889-1945), К.В. Кандауров (1865-1930). Война королей. Из серии «Петрушка».

Кукольный театр. 1918 г. Рисунок (8)

Ю.Л. Оболенская (1889-1945), К.В. Кандауров (1865-1930). Война королей. Из серии «Петрушка».

Кукольный театр. 1918 г. Рисунок (9)

Ю.Л. Оболенская (1889-1945), К.В. Кандауров (1865-1930). Война королей. Из серии «Петрушка».

Кукольный театр. 1918 г. Рисунок (10)

Юлия Оболенская. Фрагмент групповой фотографии, 1910-е гг.

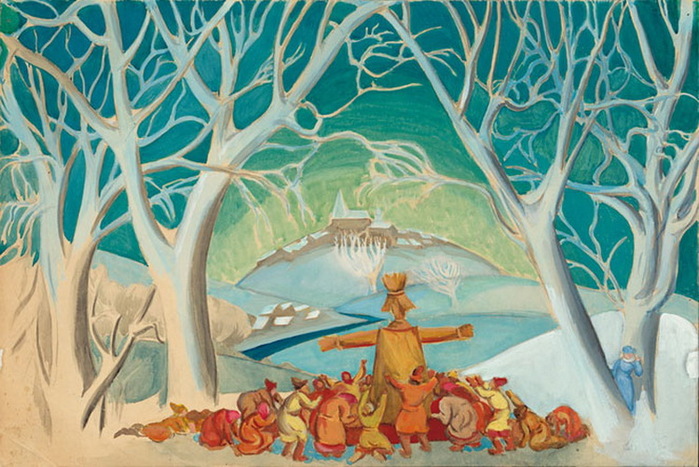

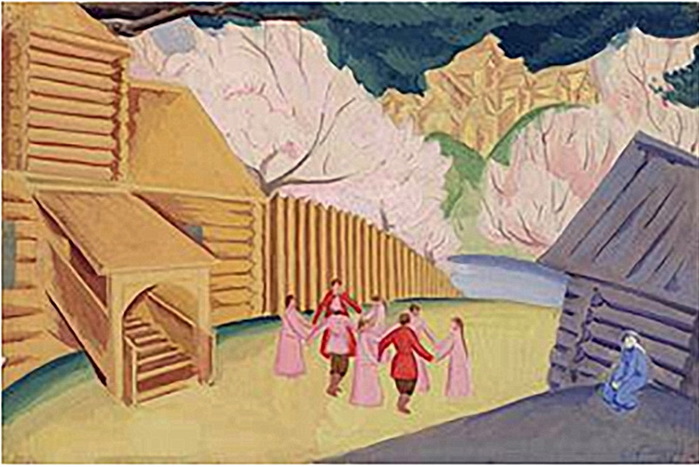

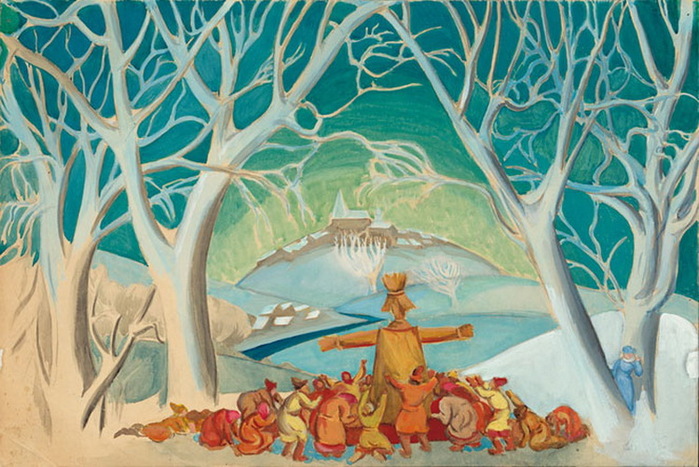

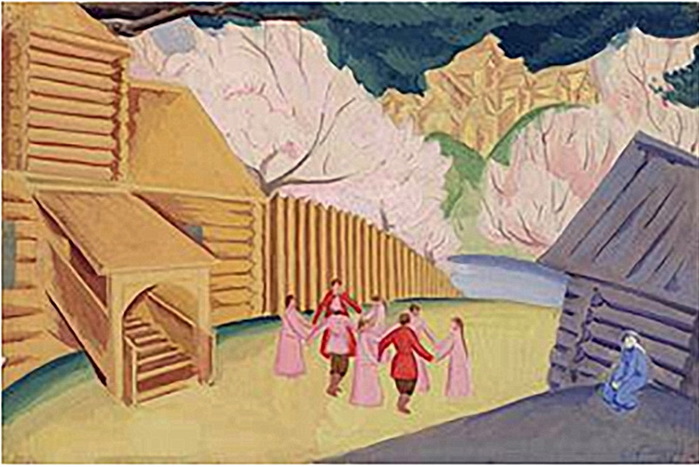

Более явственно и в то же время самобытно увлечение национальными ремеслами, гжельской росписью, дымковской игрушкой прослеживается в оформлении декорации к постановке А.Н. Островского «Снегурочка» 1918 года, над которой Ю. Оболенская работает совместно с К. Кандауровым в Московском театре кооперативов.

Ю.Л. Оболенская (1889-1945). Весна, Берендей, Снегурочка. Эскиз декорации к спектаклю «Снегурочка».

1918 г. Бумага, акварель, гуашь. 31,9 х 47,8 см. Государственный литературный музей им. В.И. Даля, Москва.

Ю.Л. Оболенская (1889-1945). Сжигание Масленицы. Эскиз декорации к спектаклю «Снегурочка». 1918 г.

Картон, акварель, гуашь. 31,7 х 47,8 см. Государственный литературный музей им. В.И. Даля, Москва.

Ю.Л. Оболенская (1889-1945). Хоровод. Эскиз декорации к спектаклю «Снегурочка». 1918 г.

Картон, акварель, гуашь. 31,5 х 47,9 см. Государственный литературный музей им. В.И. Даля, Москва.

Ю.Л. Оболенская (1889-1945). Снегурочка, Купава и Мизгирь. Эскиз декорации к спектаклю «Снегурочка».

1918 г. Картон, гуашь, акварель. 31,2 х 47,9 см. Государственный литературный музей им. В.И. Даля, Москва.

Ю.Л. Оболенская (1889-1945). Финальная сцена. Эскиз декорации к спектаклю «Снегурочка». 1918 г.

Картон, гуашь, акварель. 31,7 х 47,7 см. Государственный литературный музей им. В.И. Даля, Москва.

Ю.Л. Оболенская (1889-1945). Иллюстрация к народной сказке «Снегурочка». 1918 г.

Картон, масло. 23 х 33 см. (в свету). Аукционный дом «КабинетЪ», Московская обл.

Ю.Л. Оболенская (1889-1945). Шамаханская царица. Иллюстрация к «Сказке о золотом Петушке»

А.С. Пушкина. 1918 г. Бумага бежевая, акварель, краска бронзовая. 34,2 х 50 см.

Государственный литературный музей им. В.И. Даля, Москва.

Ю.Л. Оболенская (1889-1945). Царь с Шамаханской царицей въезжает в город. Иллюстрация к

«Сказке о золотом Петушке» А.С. Пушкина. 1918 г. Бумага, акварель, краска бронзовая. 33,7 х 50 см.

Государственный литературный музей им. В.И. Даля, Москва.

Ю.Л. Оболенская (1889-1945). Звездочёт дарит царю петушка. Иллюстрация к «Сказке о золотом Петушке»

А.С. Пушкина. 1918 г. Бумага бежевая, акварель, краска бронзовая. 34,2 х 50,2 см.

Государственный литературный музей им. В.И. Даля, Москва.

Проводы М.И. Цветаевой и С.Я. Эфрона в Феодосию. Ю.Л. Оболенская – крайняя справа; впереди нее -

М.М. Нахман. Коктебель. Август 1913 г.

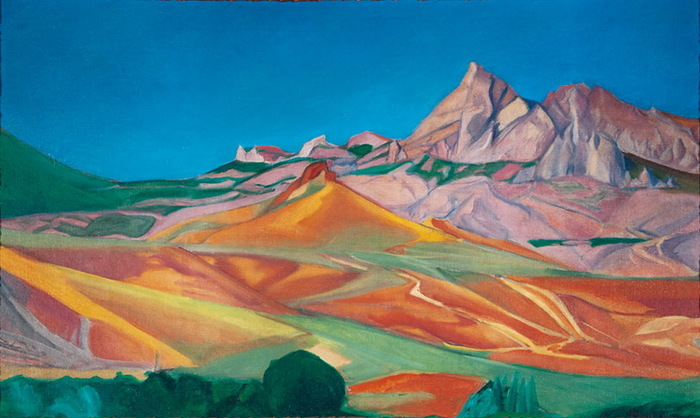

Особого внимания заслуживает «крымский» период творчества художницы. С 1913 года она часто посещает Крым, где продолжает интенсивно работать. «Мы получали задание писать ежедневно по этюду и действительно привозили иногда до 60 работ. Это были пленэры, натюрморты, портреты и пейзажи (рисунки в счет не входили: их привозили пачками)». Здесь она знакомится со многими выдающимися представителями творческой интеллигенции того времени. М. Волошин, К. Кандауров, К. Богаевский, В. Ходасевич, А. Толстой, С. Эфрон, М. Цветаева – со многими из них она будет многие годы состоять в переписке. Кандауров станет ее спутником жизни и, несомненно, окажет сильное воздействие на ее формирование, как художницы. Неудивительно, что портреты Кандаурова занимают объемную часть графического наследия Ю. Оболенской.

Ю.Л. Оболенская (1889-1945). Коктебель, Крым. 1917 г. Холст, масло. 67 х 104 см.

Вологодская областная картинная галерея.

Ю.Л. Оболенская (1889-1945). Фотокопия иллюстрации к поэме «Двенадцать» А.А. Блока. 1918-1945 гг.

Государственный литературный музей им. В.И. Даля, Москва.

Ю.Л. Оболенская (1889-1945), К.В. Кандауров (1865-1930). Маяковский. Мистерия-Буфф.

Эскиз декорации. 1919 г.

Ю.Л. Оболенская (1889-1945), К.В. Кандауров (1865-1930). Пьеса Вл. Маяковского. 1919 г.

Ю.Л. Оболенская (1889-1945), К.В. Кандауров (1865-1930). В.Ф. Ходасевич и А.С. Пушкин. «Ну, что, брат, Пушкин?»

- «Да так, брат… так как-то все…». Шуточный рисунок в подарок В.Ф. Ходасевичу. 1920 г. Бумага, акварель. 32,8 х 42 см. Государственный литературный музей им. В.И. Даля, Москва.

Ю.Л. Оболенская (1889-1945). А.С. Пушкин. 1925 г. Картон, тушь, белила, кисть. 48 х 62,5 см.

Государственный музей АС. Пушкина, Москва.

Ю.Л. Оболенская (1889-1945). А.С. Пушкин. Фрагмент. 1925 г. Картон, тушь, белила, кисть.

48 х 62,5 см. Государственный музей АС. Пушкина, Москва.

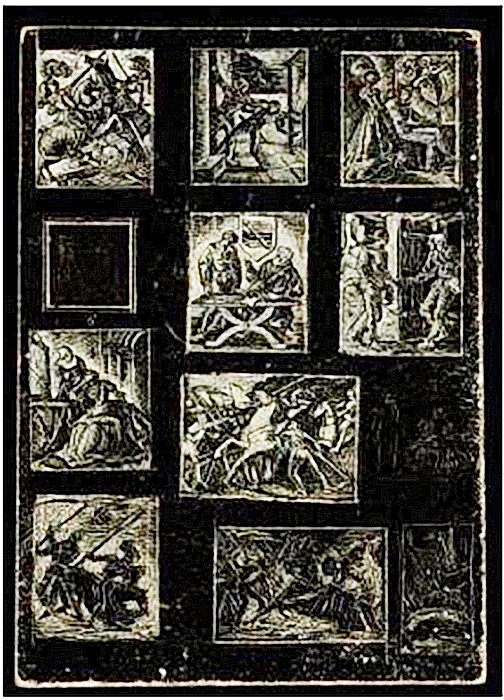

Ю.Л. Оболенская (1889-1945). Иллюстрации к драме А.С. Пушкина «Сцены из рыцарских времен».

1920-е гг. Картон, тушь, белила. 40 х 28,7 см. Государственный литературный музей им. В.И. Даля.

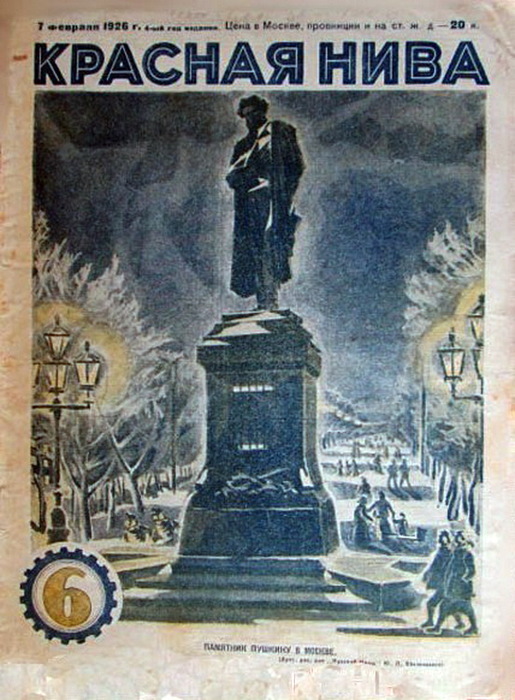

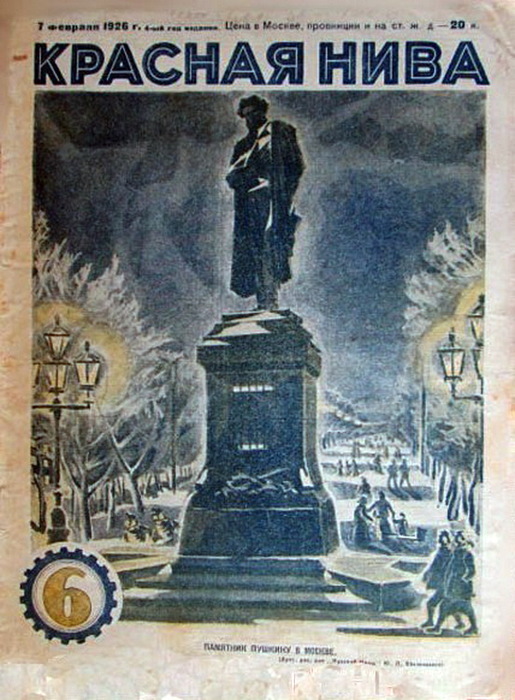

Ю.Л. Оболенская (1889-1945). Памятник А.С. Пушкину в Москве. Журнал «Красная Нива».

1926 г. № 6. Оригинал рисунка: Бумага, акварель. 28,1 х 24,3 см.

Государственный музей А.С. Пушкина, Москва.

Ю.Л. Оболенская (1889-1945). Иллюстрация к повести Н.В. Гоголя «Невский проспект». 1926 г.

Линогравюра. 33,5х41,1 (лист); 33,2х41 см. (р.и.). Государственный литературный музей им. В.И. Даля.

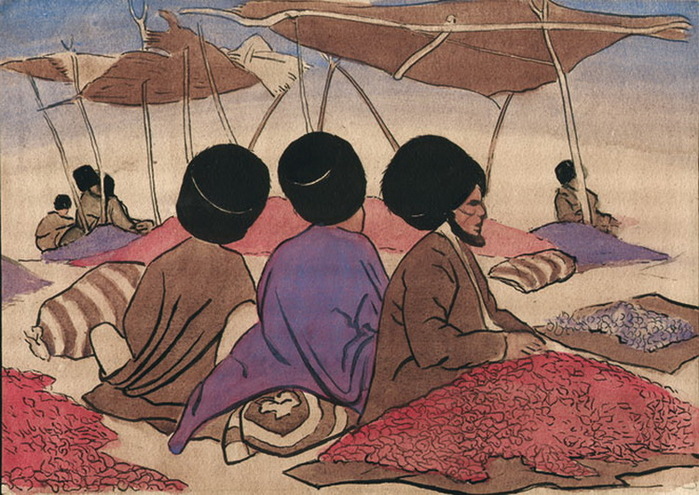

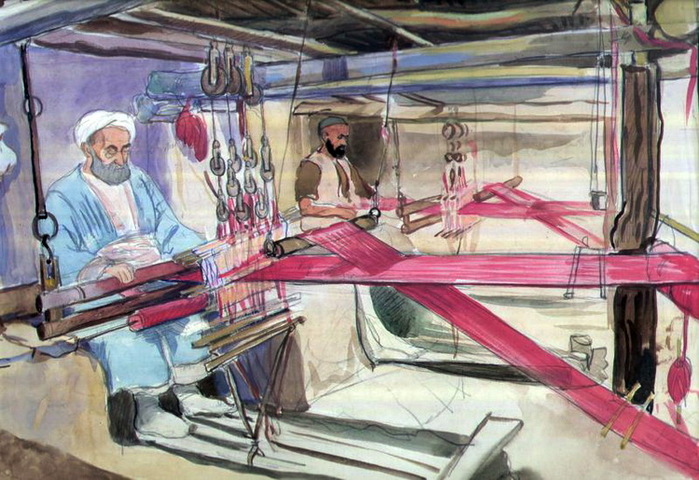

В Средней Азии.

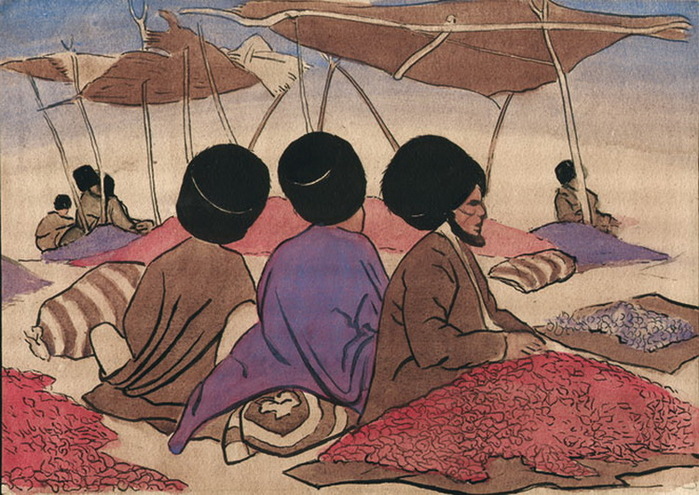

В 1921 году Ю. Оболенская и К. Кандауров посетили Ташкент, Ашхабад, Бухару, Каган и Самарканд. В этих древних городах Средней Азии Оболенская работала над книжными иллюстрациями. И Оболенская, и Кандауров, путешествуя, вели дневники, в которых подробно описывали каждый день пребывания в том или ином городе. Из поездки художница привезла много впечатлений и рисунков. Она часто вспоминала наполненное событиями путешествие и неоднократно возвращалась к среднеазиатской теме в своих новых работах.

Работы, представленные Оболенской на выставках «Жар-Цвета», в основном были посвящены Средней Азии: уже на первой выставке объединения, где экспонировались 22 работы художницы, в основном были рисунки, созданные художницей в Самарканде, Ташкенте и Бухаре. В 1925 г. Оболенская также представила несколько восточных рисунков, в том числе этюд к живописному полотну «Слепцы», которое сейчас находится в Ярославском музее. В 1926 г., помимо восточных рисунков, Оболенская выставляла серию портретов петербургских писателей: Пушкина, Достоевского, Некрасова, Блока и Гоголя. В 1928 и 1929 гг. Оболенская вновь демонстрировала на выставке среднеазиатские рисунки.

Ю.Л. Оболенская (1889-1945). Слепцы (Слепые). 1921 г. Холст, масло. 76,4 х 139,5 см.

Ярославский художественный музей.

В эскизе «Слепцы» 1924 года к одноименному живописному полотну Оболенской из собрания Ярославского художественного музея, следование принципам осевого построения предстает еще более очевидным. Обобщенный геометризованный рисунок, выполненный черной акварелью, полностью подчиняется «водкинским» правилам изучения натуры, построенным на осевом соотношении объемов.

Ю.Л. Оболенская (1889-1945). Слепцы. Эскиз. 1924 г. Бумага, тушь. 45 х 71,2 см.

Государственный литературный музей им. В.И. Даля, Москва.

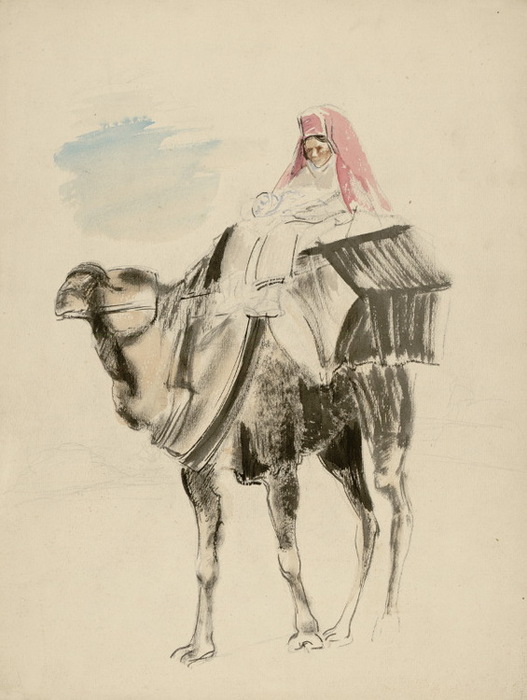

Ю.Л. Оболенская (1889-1945). В пустыне. 1921-1925 гг. Бумага, акварель.

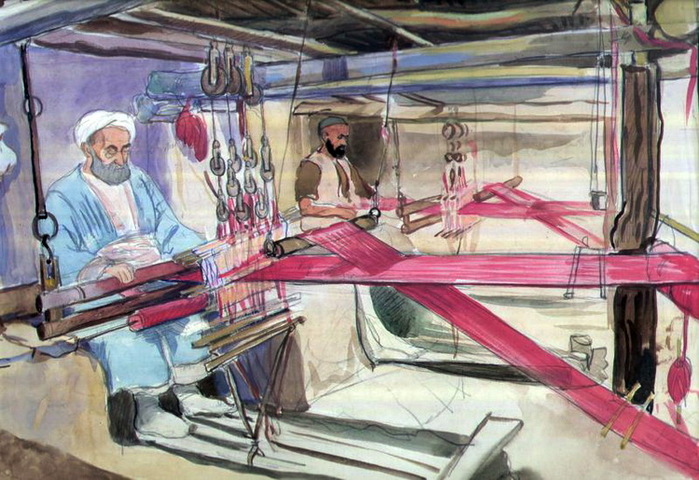

Ю.Л. Оболенская (1889-1945). Ткачи бархата. 1921-1925 гг. Бумага, акварель, карандаш. 34,5 x 49,3 см.

Государственный литературный музей им. В.И. Даля, Москва.

Ю.Л. Оболенская (1889-1945). Узбекская школа. 1920 г. Бумага, акварель, гуашь, карандаш.

Государственный литературный музей им. В.И. Даля, Москва.

Ю.Л. Оболенская (1889-1945). Среднеазиатский мотив. 1924 г. Бумага, уголь. 33,9 x 41,2 см.

Государственная Третьяковская галерея, Москва.

Ю.Л. Оболенская (1889-1945). В Бухаре. Мечеть. 1925 г. Бумага, карандаш, акварель.

34,2 х 26 см. Государственный литературный музей им. В.И. Даля, Москва.

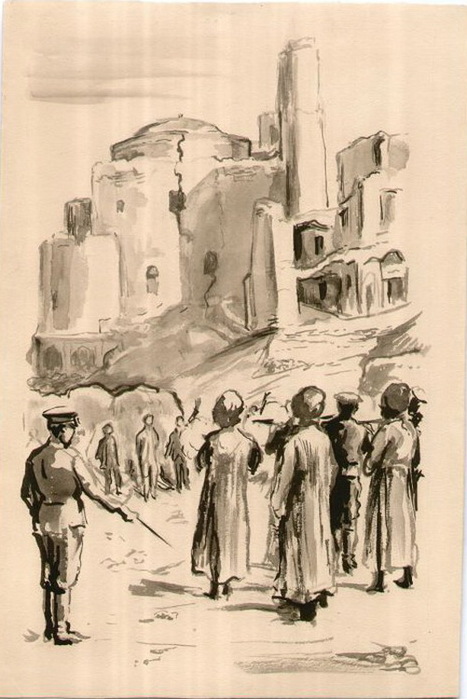

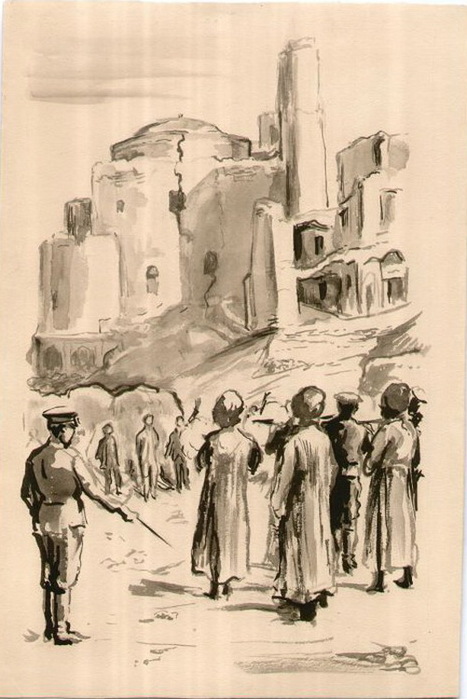

Ю.Л. Оболенская (1889-1945). Расстрел. 1920-е гг. Бумага, тушь. 37,5 x 25 см.

Государственный литературный музей им. В.И. Даля, Москва. «Расстрел» - один из редких рисунков

Ю. Оболенской, в котором она обращается к политическому сюжету.

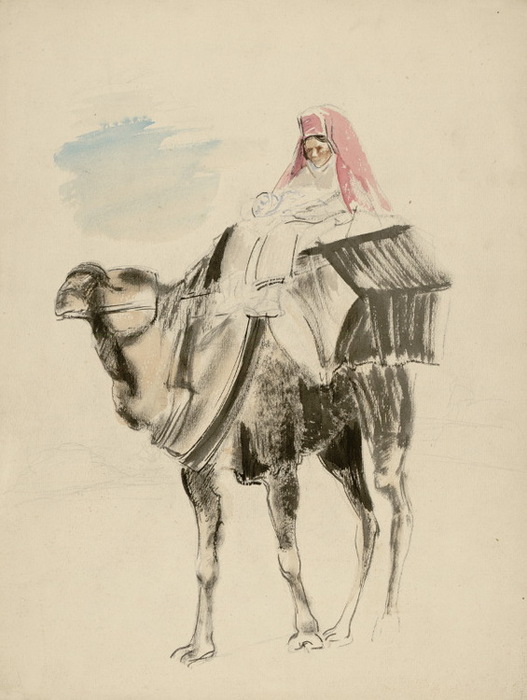

Ю.Л. Оболенская (1889-1945). Восточные мотивы. Туркменка на верблюде. 1921 г.

Бумага, тушь, акварель. 35 х 26,6 см. Государственный литературный музей им. В.И. Даля.

На прогулке по Карадагу. Коктебель. 1913 г. Слева направо сидят: А.В. Кандаурова и ее племянник Володя,

К.В. Кандауров, М.А. Волошин, М.П. Кювилье, М.М. Нахман; стоят: Ю.Л. Оболенская, неустановленные лица.

В манере исполнения некоторых листов отчетливо прослеживаются «мирискуснические традиции», хотя Оболенская не считала себя ученицей Л. Бакста, у которого наравне с М. Добужинским проходила обучение в школе Званцевой, она состояла в «Мире искусства» с 1912 по 1917 гг. и не раз принимала участие в выставках объединения. «Когда говорят “ученики Бакста”, собеседник невольно начинает вспоминать творчество самого Бакста. Раз и навсегда нужно сказать, что такой подход не приведет ни к чему. Нашим образцом была натура: художник определялся, как человек, который все вещи видит в первый раз». Ю. Оболенская также писала, что Бакст «с невероятной зоркостью остерегал от рутины, разрушал дурные навыки, приблизительные неоткровенные подходы, будил невосприимчивую впечатлительность, будоражил, нападал со всех сторон и не давал отдыха».

Ю.Л. Оболенская (1889-1945). Портрет К.В. Кандаурова. 1925 г. Холст, масло. Частное собрание.

Ю.Л. Оболенская (1889-1945). Портрет Константина Кандаурова. Эскиз. 1925 г.

Бумага, акварель черная, карандаш. 27,8 x 25,3 см.

Государственный литературный музей им. В.И. Даля, Москва.

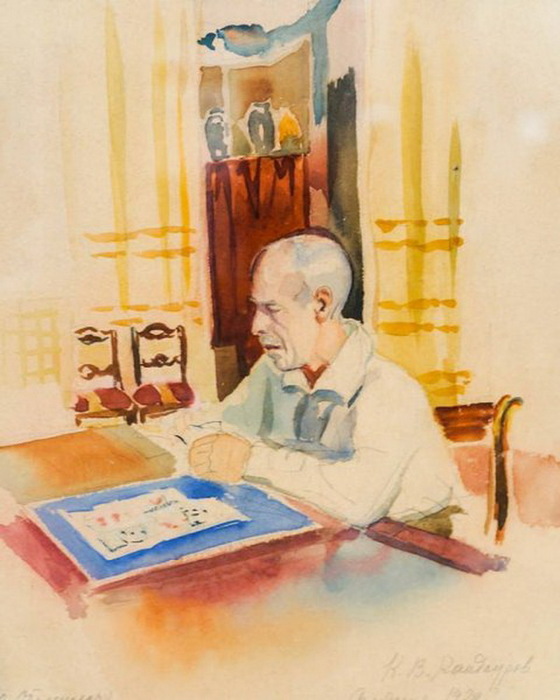

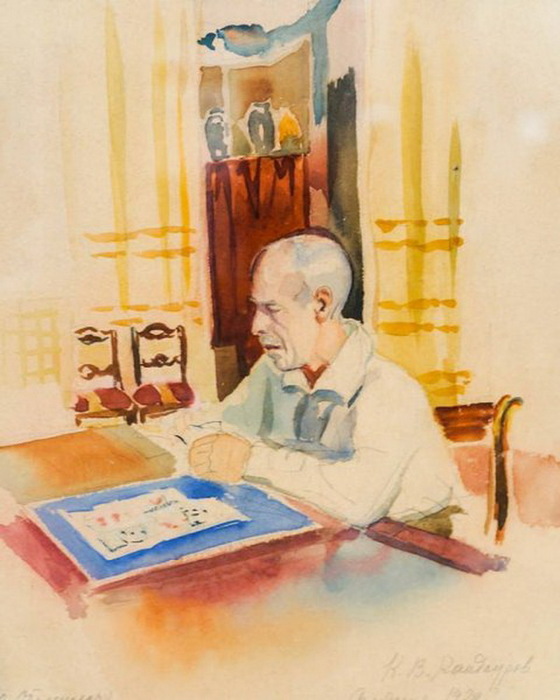

Ю.Л. Оболенская (1889-1945). К.В. Кандауров. 1928 г. Бумага, акварель. 29,1 х 24,2 см.

Государственный литературный музей им. В.И. Даля, Москва.

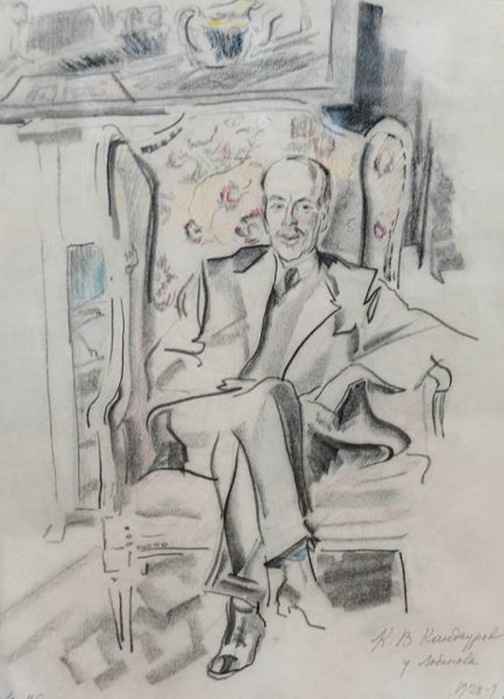

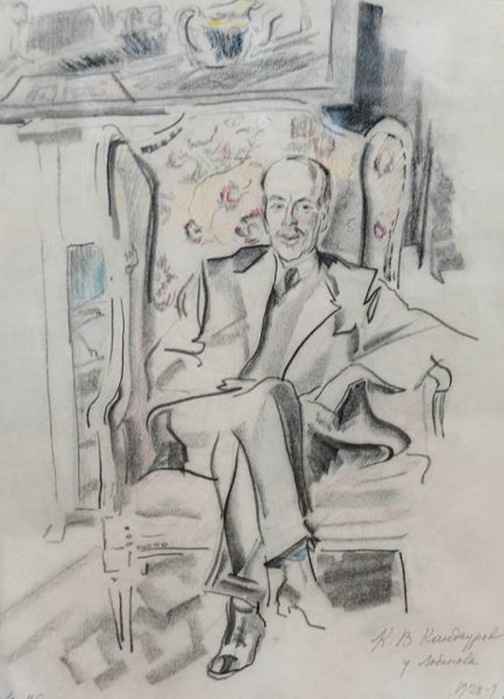

Ю.Л. Оболенская (1889-1945). К.В. Кандауров у С.И. Лобанова. 1928-1929 гг.

Бумага, карандаш, цветной карандаш. 33 x 25,9 см.

Государственный литературный музей им. В.И. Даля, Москва.

Сергей Иванович Лобанов (1887-1942) - русский и советский художник,

участник первых выставок объединения «Бубновый валет».

К.В. Кандауров и Ю.Л. Оболенская в мастерской. Москва, Тверская, д.26. 1918 г.

Общество «Жар-цвет».

В 1923 году у К. Кандаурова и Ю. Оболенской возникла идея организовать художественное объединение, идеологически, по замыслу авторов, продолжающее «мирискуснические традиции». 2 декабря 1923 года Кандауров написал в Феодосию Богаевскому: «Я устраиваю в Москве общество художников из москвичей и уже собралась инициативная группа. Еще не придумано название». По прошествии двух месяцев у Кандаурова появились уверенность в успехе нового объединения и идеи, которыми он сразу же поделился с Богаевским: «Первая выставка будет интересна по-старому и привлечет, если не покупателей, то посетителей. Название обществу дали «Жар-цвет» – это никому не видимый цветок папоротника». В 1924 году свое существование прекратило объединение «Мир искусства» и многие мирискусники сразу же вступили в «Жар-Цвет».

М.А. Волошин (1877-1932). Пейзаж. Бумага, акварель. С дарственной надписью «Милой Юлии Леонидовне

от меня и от Коктебеля. Макс». Слева дата «21.VIII.1928»

В. Мартовский. Среди болот и озёр Нижегородского края. Рисунки Ю. Оболенской. Москва, Издательство «Работник просвещения», 1929 г. Серия «Читальня советской школы». Обложка и иллюстрация.

Ю.Л. Оболенская (1889-1945). Девочки из Феодосийского детдома. 1927 г. Бумага, тушь. 35,3 х 45,5 см.

Государственный литературный музей им. В.И. Даля, Москва.

Ю.Л. Оболенская (1889-1945). 1. Сборщицы винограда. 1929 г. Бумага, акварель. 50,2х35,5 см. 2. Ушатник*. 1929 г. Бумага, тушь. 45х34,4 см. Оба - Башкирский государственный художественный музей им. М.В. Нестерова, Уфа.

* Ушатник – мастер по изготовлению небольших ушатов и бочат.

Ю.Л. Оболенская (1889-1945). Наша дорога. 1929 г. Бумага, черная акварель, белила.

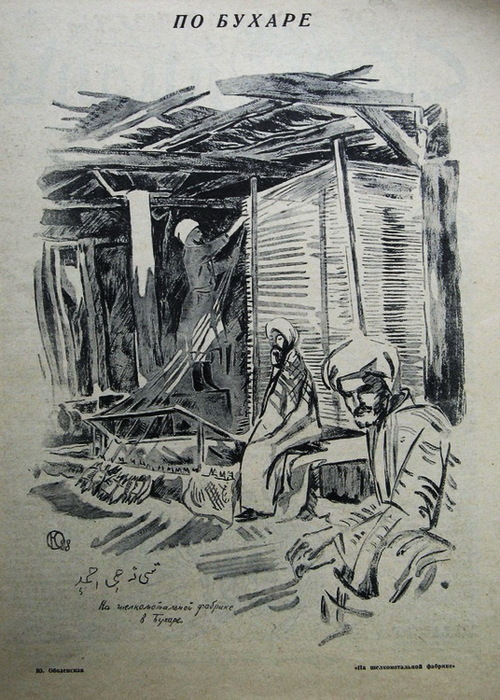

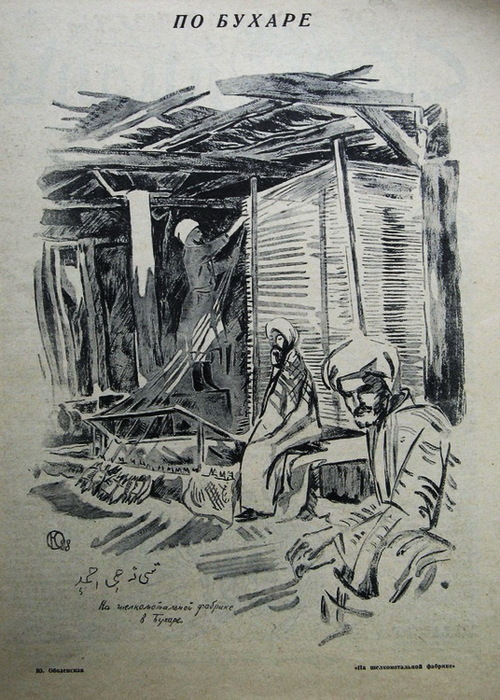

Ю.Л. Оболенская (1889-1945). На шёлкомотальной фабрике в Бухаре. 1929 г. Рисунок.

Художники объединения «Жар-цвет». Москва. 1926 г. Слева направо: сидят – Ю.Л. Оболенская,

К.В. Кандауров, П.П. Свиридов; стоят – А.Э. Миганаджиан, неустановленное лицо, Е.И. Камзолкин,

М.А. Шаронов, [И.А. Менделевич], К.Ф. Богаевский, С.И. Лобанов, М.А. Добров, М.Е. Харламов.

Участники нового объединения так же, как и мирискусники, считали рисунок самодостаточным видом искусства, работы художников «Жар-Цвета», как и работы мирискусников, отличались тонкой декоративностью и камерностью. Вскоре в «Жар-Цвет» вступили и участники «Московского салона», живопись и графика которых отличалась большим разнообразием тем и сюжетов: на выставках «Жар-Цвета» А. Миганаджиан, к примеру, представлял свои восточные рисунки, а Е. Камзолкин, продолжавший академические тенденции в живописи, демонстрировал большие исторические полотна. «Жар-Цвет» объединил мастеров, работающих в разных техниках и жанрах. На выставках объединения экспонировались портреты, пейзажи, натюрморты, живопись, скульптура и даже тряпичные куклы, однако основное внимание уделялось графике, как оригинальной, так и печатной.

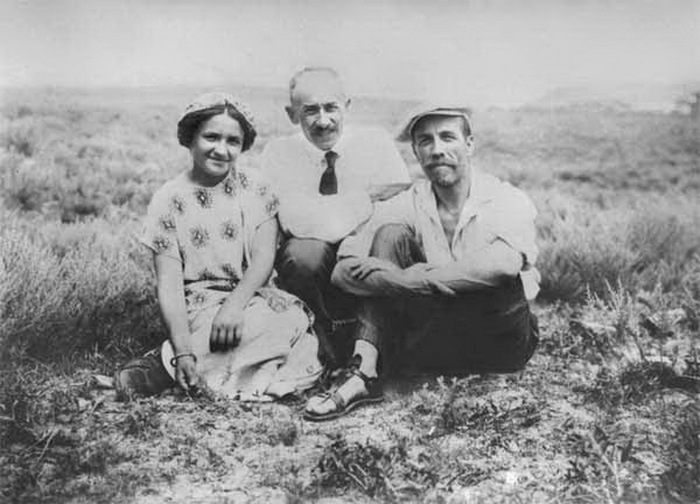

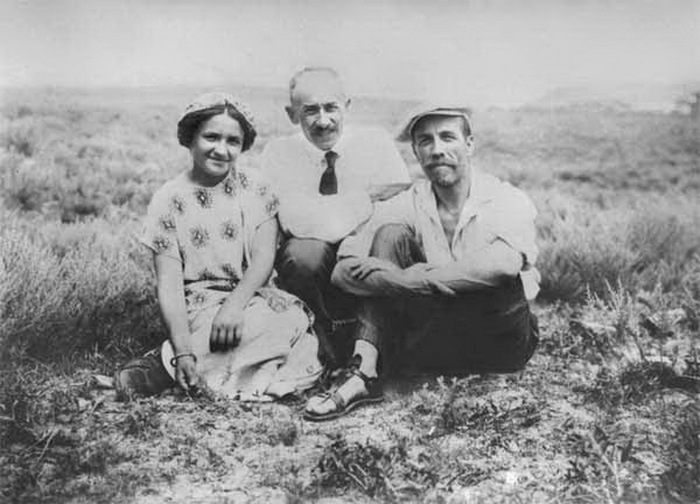

Поездка на этюды. Ю.Л. Оболенская, К.В. Кандауров и К.Ф. Богаевский. Коктебель. Фото 1913 г.

Ю.Л. Оболенская (1889-1945). Обеденный час. Судак. Совхоз. Серия «Виноделие в Крыму». 1929 г.

Бумага, акварель. 36 x 50 см. Государственный литературный музей им. В.И. Даля, Москва.

Ю.Л. Оболенская (1889-1945). Большой пресс. Судак. Совхоз «Крымвинтреста». Серия «Виноделие в Крыму».

1929 г. Бумага, тушь. 36,3 х 50 см. Государственный литературный музей им. В.И. Даля, Москва.

Ю.Л. Оболенская (1889-1945). За работой. Серия «Виноделие в Крыму». 1928 г. Бумага, акварель.

36 х 50,2 см. Государственный литературный музей им. В.И. Даля, Москва.

Ю.Л. Оболенская (1889-1945). Подвоз винограда из деревень. Судак. Совхоз «Крымвинтреста».

Лист из серии «Виноделие в Крыму». 1929 г. Бумага, тушь. 36 х 50 см.

Государственный литературный музей им. В.И. Даля, Москва.

Ю.Л. Оболенская, К.Ф. Богаевский и К.В. Кандауров в Коктебеле. 1914 г.

Изначально предполагалось, что участниками «Жар-Цвета» станут москвичи, однако в числе членов общества оказались также художники Санкт-Петербурга, Харькова, Феодосии и других городов. В качестве программного требования основатели «Жар-Цвета» утвердили «композиционный реализм на основе художественного мастерства». Объединение существовало всего несколько лет, с 1924 по 1929 гг. За это время учредителям общества К. Кандаурову, Ю. Оболенской, К. Богаевскому, П. Свиридову, А. Миганаджиану и др. удалось организовать пять выставок: первые состоялись в Доме ученых и Историческом музее, а последние две в МГУ.

Во второй половине 1920-х гг. Оболенская – научный сотрудник Государственной Академии художественных наук (ГАХН), где сделала доклад «В школе Званцевой под руководством Л. Бакста и М. Добужинского». Оболенская участник ряда международных художественных выставок, в том числе XVI Венецианской Биеннале в 1928 году.

Ю.Л. Оболенская (1889-1945). Портрет К.В. Кандаурова. 1930 г. Бумага, тушь.

Ю.Л. Оболенская (1889-1945). Портрет художника К.Ф. Богаевского (1872-1943).

Бумага, графитный. карандаш. 27 х 21,5 см. Дом-музей М.А. Волошина, Коктебель, Крым.

Ю.Л. Оболенская (1889-1945). Строительство метрополитена. 1933 г. Бумага, акварель. 43,5 х 61,5 см.

Государственный литературный музей им. В.И. Даля, Москва.

Ю.Л. Оболенская (1889-1945). Детский сад. 1933 г. Бумага, акварель, смешанная техника. 36,1 х 50,7 см.

Государственный литературный музей им. В.И. Даля, Москва.

Ю.Л. Оболенская в больничной палате около К.В. Кандаурова. Москва, август 1930 г.

Параллельно с участием в выставках «Жар-Цвета», с 1927 по 1929 гг. художница также являлась экспонентом выставок в Симферополе и Феодосии. Приезжая в Крым, она уже не навещала Волошина в Коктебеле, а работала в основном в Судаке и Феодосии. В Судаке Оболенская выполнила графическую серию, состоящую из двенадцати рисунков, посвященную «сельскохозяйственному строительству». В Феодосии делала портретные зарисовки в детском доме, а также работала над серией рисунков, изображавших К. Богаевского и К. Кандаурова, о которых искусствовед и художник Н. Барсамов писал: «Маленькие, выполненные беглым штрихом фигурки портретно похожи и наделены той жизненностью, какая отличает лишь подлинные произведения искусства». Эти беглые крымские наброски Оболенская представляла на последних выставках «Жар-Цвета» в 1928 и 1929 гг. К сожалению, в 1929 г. К. Кандауров был вынужден покинуть объединение по причине болезни, а 12 августа 1930 г. он умер. Иного лидера для «Жар-Цвета» не нашлось. А поскольку «Жар-Цвет, кроме всего прочего, идеологически не соответствовал духу времени, он прекратил свое существование в 1930 году.

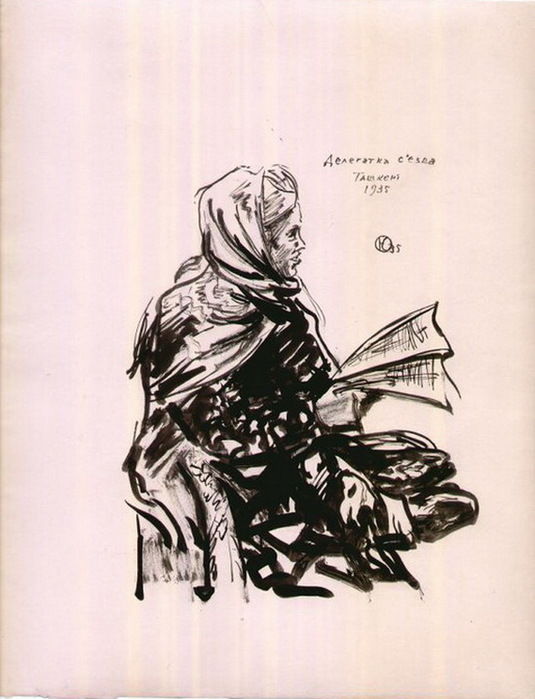

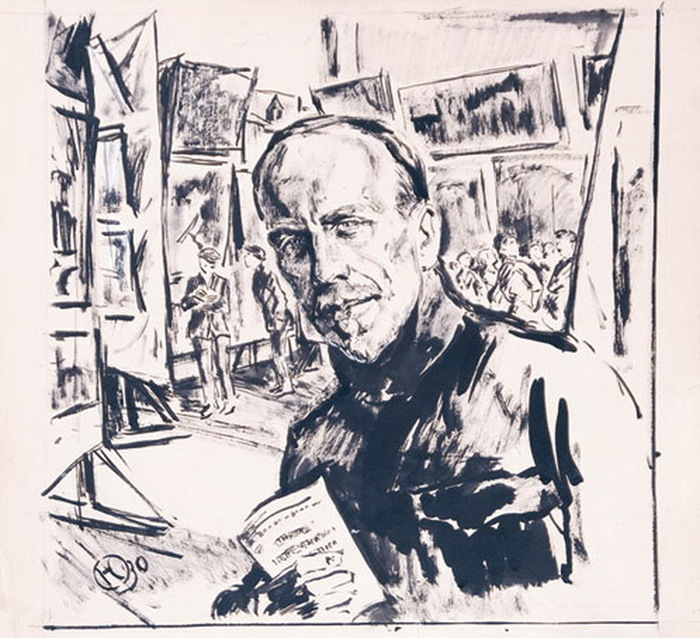

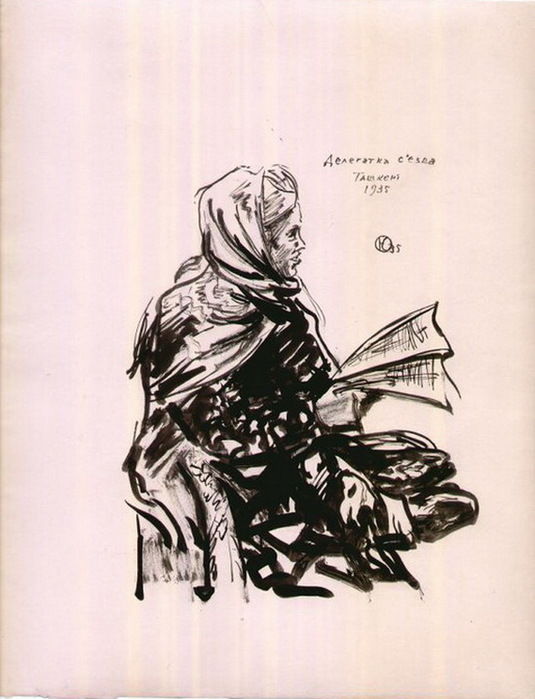

Ю.Л. Оболенская (1889-1945). Делегатка съезда. 1935 г. Бумага, тушь. 38,7 x 30,4 см.

Государственный литературный музей им. В.И. Даля, Москва.

Ю.Л. Оболенская (1889-1945). Сидящий натурщик. 1936 г.

Бумага, акварель. 43,5 х 30 см.

В.Ф. Одоевский. Мороз Иванович. Сказка. Рисунки Ю. Оболенской.

Москва, Детгиз, 1944 г. Обложка. На обложке ошибочно указаны инициалы писателя

Владимира Федоровича Одоевского (1804-1869)

В.Ф. Одоевский. Мороз Иванович. Сказка. Рисунки Ю. Оболенской. Москва, Детгиз, 1944 г. Два рисунка.

Представляете, идет Великая Отечественная война, а в Москве в 1944 году издают детские книжки.

Юлия Оболенская на склоне горы Карадаг. Коктебель. Фотография 1913 г.

1930-1940-е.

В 1930-е годы партия следила за всеми сферами деятельности человека, в том числе за искусством. В это время сложилась система четкого контроля, как профессионального искусства, так и художественной самодеятельности, образовывались организации, отслеживающие творчество самоучек. Отныне профессиональные художники должны были стать наставниками тех, кто только вступал на путь творчества. В середине 1930-х гг. был основан Всесоюзный дом народного творчества им. Н. Крупской. Многие именитые художники начали свою преподавательскую карьеру именно в этом учреждении. Юлия Оболенская не была исключением.

Л.Н. Толстой. Маленькие рассказы. Рисунки Ю. Оболенской. Москва, Детгиз, 1944 г. Обложка и титульный лист.

Л.Н. Толстой. Маленькие рассказы. Рисунки Ю. Оболенской. Москва, Детгиз, 1944 г. Иллюстрации (1-2).

Ю.Л. Оболенская с подругой М.М. Нахман. Коктебель, 1913 г.

Ю. Оболенская писала о своих учениках: «Уровень развития и образования у всех разный, а потому и вопросы бывают очень разнообразные: красноармеец Слащев хочет уяснить себе понятие характерности и фотографичности в искусстве, слесарь Асташев спрашивает, что такое натюрморт и пейзаж, а главврач Зилова просит научить ее, как нужно держать карандаши». Поскольку официальным, «государственным», направлением в искусстве стал соцреализм, Ю. Оболенская, как и другие преподаватели, должна была не только научить начинающих художников рисунку или живописи, но и наставить их на путь соцреализма. «Мы не ставим себе цели готовить из них профессиональных художников – наша задача и скромнее, и шире – мы стремимся помочь самодеятельным художникам правдиво отразить в своих картинах действительность и содействовать средствами искусства общественно-политическому воспитанию масс».

М.М. Нахман. Коктебель, 1913 г.

Магда Максимилиановна Нахман Ачария (1889, Санкт-Петербург - 1951, Бомбей) - художник, портретист, книжный иллюстратор, сценограф. Магда Нахман родилась и провела детство и юность в Санкт-Петербурге. В 1907—1913 гг. училась вместе с Ю. Оболенской в художественной школе Е.Н. Званцевой. Её учителями были Лев Бакст, Мстислав Добужинский и Кузьма Петров-Водкин. В 1913 г. на даче М.А. Волошина в Коктебеле знакомится с Мариной Цветаевой, её мужем Сергеем Эфроном В 1922 г. выходит замуж за индийского деятеля нац.-освобод. движения Мандаямом Ачарией и переезжает с мужем в Берлин. В 1934 г., спасаясь от гитлеровского режима, уезжают в Индию, где она скончалась в 1951 г.

М.М. Нахман (1889-1951). Портрет Сергея Эфрона (современная реконструкция). 1916 г.

Оригинал работы Нахман, уезжая в эмиграцию, оставила сестре Анастасии - именно в асиной комнате в коммуналке сделано это единственное его черно-белое фото. Этот портрет у Анастасии был конфискован при аресте вместе с ее архивом и пропал на Лубянке - во всяком случае, запросы туда уже в наше время ничего не дали. Портрет, который сейчас находится в экспозиции Дома-музея Марины Цветаевой в Москве в Борисоглебском переулке, д. 6 - конечно, не особо точная копия, заказанная к воссозданию мемориальной обстановки в 1990-е годы.

М.М. Нахман (1889-1951). Портрет Марины Цветаевой. 1913 г. Холст, масло. Частное собрание.

На снимке: Ю. Оболенская, C. Эфрон, неизвестная, М. Кювилье, М. Нахман. Коктебель, 1913 г.

В 1930-е годы и до самой смерти Оболенская сотрудничала с Детгизом и Госиздатом. Детгиз нередко называли «университетом» для художников, занимающихся оформлением детской книги. Многие авторы, в том числе и Ю. Оболенская, продолжали идеи Владимира Лебедева и создавали иллюстрации к так называемым «познавательным» книгам для детей. В это же время Оболенская выполняет заказы Государственного музея нового западного искусств (ГМНЗИ), который был ликвидирован в 1948 году, а экспонаты музея распределены между Пушкинским музеем и Эрмитажем.

Л.Н. Толстой. Рассказы (детям). Москва-Ленинград, Детгиз. 1944 г. Рисунки Ю. Оболенской.

Обложка и титульный лист.

Л.Н. Толстой. Рассказы (детям). Москва, Детгиз. 1944 г. Рисунки Ю. Оболенской.

С.И. Лобанов, К.Ф. Богаевский, Ю.Л. Оболенская, К.В. Кандауров. Феодосия, 1926 г.

В 1935 году Максим Горький пригласил Оболенскую проиллюстрировать сборник воспоминаний участников гражданской войны в Средней Азии. Она нехотя согласилась. В редакции ее встретил один из авторов сборника, Федор Иванович Колесов (1891–1940) - организатор борьбы за советскую власть в Туркестане, руководитель неудавшегося похода на Бухару в 1918 г. Его рассказ и весь его облик произвели на Оболенскую такое сильное впечатление, что она подумала: «...если он пройдет мимо — то и жить нельзя больше» (из письма Оболенской к Ж.Г. Богаевской). По ее словам, у нее «выросли крылья» и она ухватилась за предложение Горького, начав работать вместе с Колесовым и над иллюстрациями, и над текстом. У Колесова были жена и дочь. Оболенская прикипела сердцем к этой семье и продолжала поддерживать дочь и после смерти Колесова.

В 1935 году Оболенская отправилась в Ташкент, чтобы написать масштабное полотно, местонахождение которого на данный момент не установлено, размером пять на четыре метра «Объявление советской автономии в Туркестане». Работа над ним велась практически целый год, Оболенская ездила по разным районам и близлежащим селениям, находила интересные типажи для картины. Сохранился один этюд «Делегатка съезда» (1935), выполненный к этой работе.

М.А. Волошин, М.С. Волошина, Ю.Л. Оболенская, К.В. Кандауров. Коктебель, 1929 г.

«В 1930-е годы собственная художественная деятельность Оболенской постепенно замирает. И дело не в творческом кризисе, а в характере эпохи, в которой образованный культурный художник оказывается лишним, ненужным, не находит своего места, а посредственность, напротив, торжествует. В этом была и личная трагедия Юлии Леонидовны Оболенской» (А. Сарабьянов)

Юлия Леонидовна Оболенская умерла 16 декабря 1945 года в Москве. Прах Оболенской захоронен в Донском монастыре в Москве, в одной нише с Кандауровым.

Урны с прахом К.В. Кандаурова и Ю.Л. Оболенской в одной из ниш колумбария Донского монастыря.

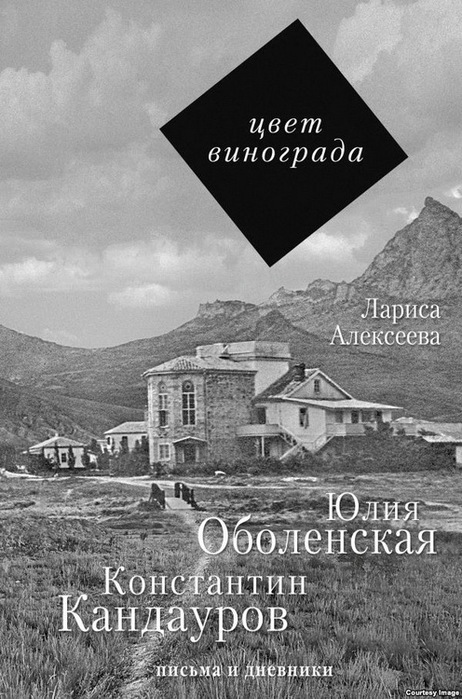

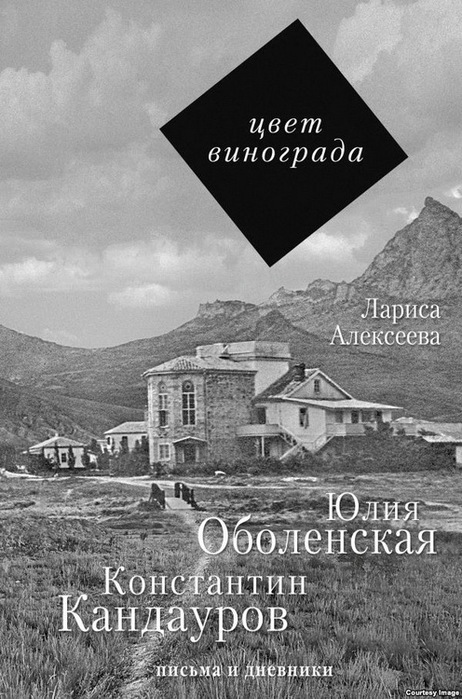

В 2017 году в Москве в издательстве АСТ вышла книга Ларисы Алексеевой «Цвет винограда. Юлия Оболенская. Константин Кандауров», посвященная жизни и творчеству этой замечательной творческой пары.

Лариса Алексеева. Цвет винограда. Юлия Оболенская. Константин Кандауров.

Письма и дневники. Москва, Издательство АСТ, 2017 г. – 384 с., ил.

ИСТОЧНИКИ

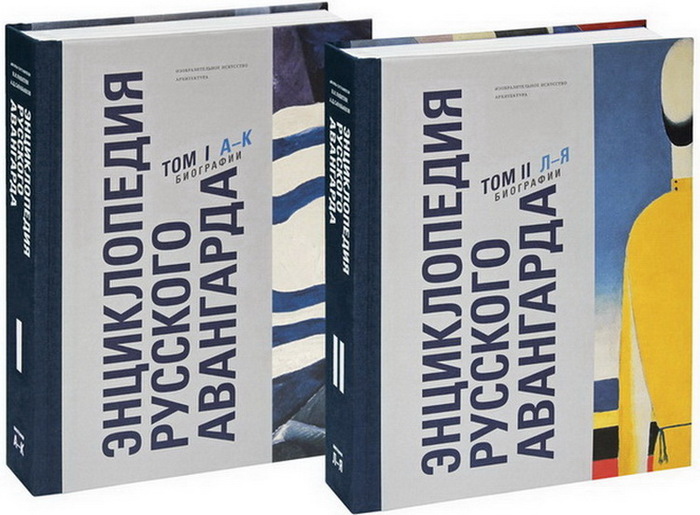

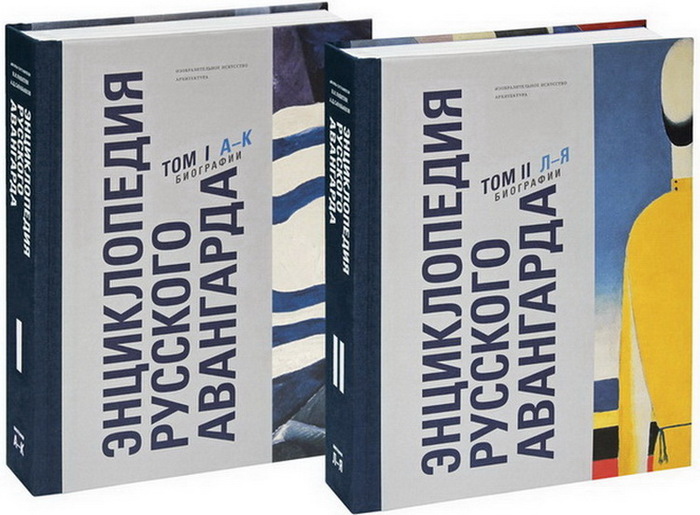

В.И. Ракитин, А.Д. Сарабьянов. Энциклопедия русского авангарда. В 2-х томах. Москва,

Издательство Clobal Expert & Service Team, 2013 г. Том II Л-Я, Биографии. Стр. 211, 218.

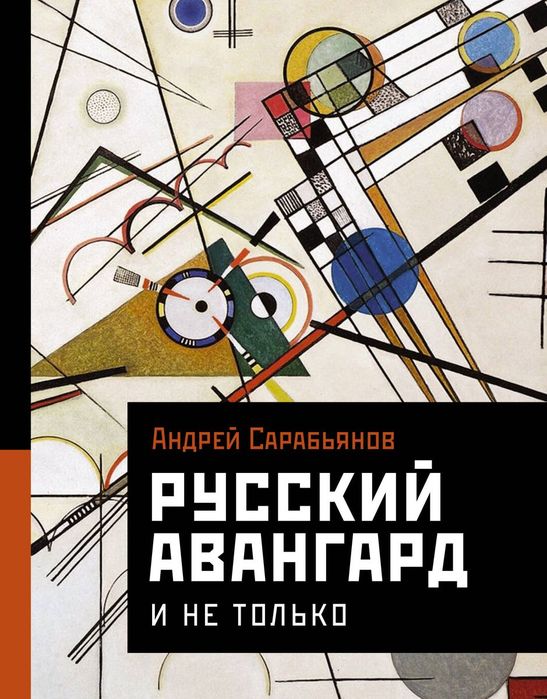

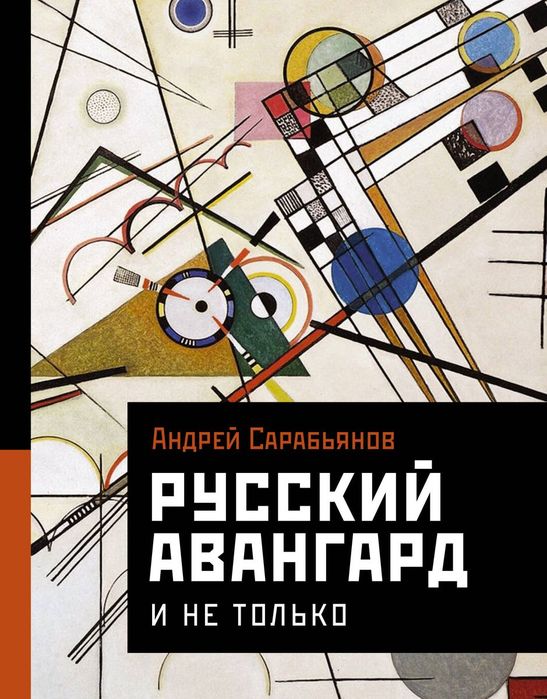

Андрей Сарабьянов. Русский авангард. И не только. Москва, Издательство АСТ, 2023 г.

Статья «Юлия Оболенская – художник и писатель», стр. 208-212.

Юлия Леонидовна Оболенская (1889-1945)

Ю.Л. Оболенская (1889-1945). Автопортрет. 1914-1918 гг. Холст, масло. 102 х 173 см.

Астраханская государственная картинная галерея им. П.М.Догадина.

Юлия Леонидовна Оболенская (1889-1945) - живописец, книжный иллюстратор, поэтесса, литератор. Училась в Петербурге в частной Художественной школе Е.Н. Званцевой (1907-1913) у Л.С. Бакста и М.В. Добужинского, у К.С. Петрова-Водкина (1910-1912). Близкая знакомая М.А. Волошина, много лет переписывалась с ним, адресат его стихотворения «Dmetrius-Imperator» (1917). Сестра «последнего князя кинематографа», киноактёра, режиссёра, звукооператора Л.Л. Оболенского (в монашестве – инока Иннокентия). В 1910-е и 1920-е годы Ю.Л. Оболенская жила в гражданском браке с художником К.В. Кандауровым. Жила в Петербурге, затем до конца жизни в Москве. Участница выставок с 1912 года, член объединения «Мир искусства». Писала живописные портреты, жанровые полотна, иллюстрировала книги.

Семья Оболенской (вокруг стола, по часовой стрелке): брат Оболенской Леонид, мать Екатерина Ивановна,

три родственницы, девочка Юлия и ее отец Леонид Егорович Оболенский. Около 1896 года.

Юлия Леонидовна Оболенская родилась 28 декабря 1889 года в Санкт-Петербурге в семье Леонида Егоровича Оболенского (1845–1906), известного петербургского писателя и журналиста, редактора и издателя журнала «Русское богатство», и Екатерины Ивановны Оболенской (?–1935). Старший брат Юлии, Леонид (1873–1930), юрист по образованию, в 1915 году вступил в РСДРП (м), после Октябрьской революции примкнул к большевикам и стал одним из первых советских дипломатов.

С 1907 по 1910 гг. Оболенская училась в частной Художественной школе Е.Н. Званцевой сначала под руководством Л.С. Бакста и М.В. Добужинского, а затем после отъезда Бакста в Париж, с 1910 по 1913 гг. перешла в ученики к К.С. Петрову-Водкину. «Нас привлек сам Петров-Водкин монументальным периодом, в котором тогда находилось его творчество. Монументальные задачи были нашей целью…» — пишет она в своем докладе об обучении в школе Званцевой.

М. В. Добужинский и Е. Н. Званцева (в первом ряду) с учениками художественной школы. Слева направо:

сидят – С. Дымшиц, Н. Любавина, Е. Каплан (?); cтоят – Н. Грекова (вторая), М. Нахман, Ю. Оболенская,

В. Козлов (вверху, с поднятой рукой) и др. Санкт-Петербург, 1912 г.

Ю.Л. Оболенская (1889-1945). Коктебель. Гора Сююрю-Кая. 1913 г. Холст, масло.

|  |

Ю.Л. Оболенская (1889-1945). 3. Рисунок из альбома. М.А. Волошин. Коктебель.

1913 г. Бумага, карандаш.

М.М. Нахман (1889-1951). Сергей Эфрон. Рисунок. 1913 г.

Юлия Оболенская «Сергею Эфрону»

В подушках на высоком ложе

Чеканный лоб был бел и гладок,

Прозрачно-матовая кожа

Светилась в груде медных складок…

Прославлены до апогея

До мученической короны

И имя гордое - Сергея

И прозвище его - Эфрона.

Но вот теперь уносит море

Натуру моего портрета

И тяжкое постигло горе

И живописца и поэта.

Ю.Л. Оболенская (1889-1945). Зима (автопортрет с окнами). 1914 г. Холст, масло. 62,5 х 84 см.

Частное собрание.

Ю.Л. Оболенская (1889-1945). Письмо (Январь). 1914 г. Фоторепродукция.

Ю.Л. Оболенская. Санкт-Петербург. Фото 1908-1910 гг.

Самая ранняя из известных работ художницы, где следы влияния школы Петрова-Водкина («metre» как она его называла в переписке с Н. Тырсой) без труда обнаруживают себя, - живописный автопортрет, написанный в 1914 и доработанный в 1918 году, из собрания Астраханской галереи. В архиве ГТГ хранится фотография Ю. Оболенской, которую она взяла за основу композиционного построения автопортрета. При сравнении снимка с картиной становится очевидным, что художница трансформирует натуру под влиянием принципов живописного построения Петрова-Водкина. Она изображает себя в красном платье, лежащей на фоне коктебельского пейзажа, нарочито лаконичного, лишенного деталей. Колористически автопортрет выдержан по принципу знаменитого теоретического постулата «водкинской трехцветки». Используя характерную для водкинских композиций высокую точку обзора, Оболенская добивается некой отстраненности от зрителя, она погружена в себя и в созерцание мира.

Группа учеников в студии школы Званцевой. Слева направо: Александр Зилоти (стоит),

Юлия Оболенская, Надежда Лермонтова, Варя Климович-Топер, Магда Нахман,

Владимир (?) Козлов, Николай Тырса. Фото 1908 г.

Неизвестный художник. Портрет Ю.Л. Оболенской. 1916 г. Бумага, карандаш. 28,5 х 32,3 см.

Государственный литературный музей им. В.И. Даля, Москва.

Ю.Л. Оболенская (1889-1945). Куклы. 1910-е гг. Частное собрание.

Ю.Л. Оболенская (1889-1945). Игрушки в пейзаже. Львы. 1915 г. Холст, масло. Частное собрание.

Ю.Л. Оболенская (1889-1945). Игрушки в пейзаже. Рай. 1915 г. Фоторепродукция.

Ю.Л. Оболенская (1889-1945). Деревня. Эскиз. 1915 г. Бумага, акварель. Частное собрание.

К.В. Кандауров (1865-1930). Карусель. 1915 г. Холст, масло. Частное собрание.

К.В. Кандауров (1865-1930). Весна. 1917 г. Картон, темпера. 44,5 х 61 см.

Ю.Л. Оболенская (1889-1945). Епископ Гаттон и мыши (шарж на В.Ф. Ходасевича).

1916 г. Бумага, тушь, перо.

«Квартет»: сидят на скамейке (справа налево): Магда Нахман, Варя Климович-Топер.

За ними справа - Юлия Оболенская, слева - Наталия Грекова. Фото около 1908 г.

Влияние учителя продолжает звучать в ее творчестве спустя более, чем десятилетие, о чем, свидетельствует графический портрет «К. Кандауров в Бухаре» 1925 года. С Константином Кандауровым Оболенская познакомилась в начале 1910-х гг. в школе Званцевой, который становится ее близким другом. Портретируемый изображен в профиль с пиалой в руке, на фоне среднеазиатского пейзажа. Согласно усвоенным принципам Петрова-Водкина, художница выстраивает рисунок по осям геометрических форм, она создает отвлеченный, рационально выстроенный, аскетичный образ модели.

Ю.Л. Оболенская (1889-1945). Константин Кандауров в Бухаре. 1925 г. Бумага, акварель. 30,1 х 43,1 см.

Государственный литературный музей им. В.И. Даля, Москва.

К.В. Кандауров. Фото 1900-е гг.

Константин Васильевич Кандауров (1865-1930) – родился в Москве в богатой дворянской семье, живописец, график, художник театрально-декорационного и декоративно-прикладного искусства, организатор художественных выставок. М.А. Волошин называл его «московским Дягилевым». Член и экспонент объединений: «Бубновый валет» (1916), «Мир искусства» (1911-1917; в 1916-1917 - секретарь общества), «Жар-цвет» (1924-1928). Имел большую коллекцию живописи и графики.

Ю.Л. Оболенская (1889-1945). Поэты. Шарж на О. Мандельштама, В. Ходасевича,

М. Волошина. 1916 г. Бумага, акварель.

На рисунке, названном «Поэты», по точным, хотя и шаржированным портретным характеристикам легко узнаются: Мандельштам, Ходасевич и Волошин (с бородой). Их профили, выступающие друг из-¬за друга, выполнены на фоне коктебельского пейзажа, замкнутого в овал. Внизу справа подпись на латыни карандашом: «JULIA FECIT» (сделано, исполнено Юлией) и нам понятно, о ком идет речь. Дата устанавливается тоже достаточно легко: акварель бесспорно относится к лету 1916 года, когда трое поэтов составили яркое созвездие гостей Коктебеля, участвуя в домашних вечерах и благотворительных концертах.

Ю.Л. Оболенская (1889-1945). В мастерской. 1917 г. Экспонировалась на выставке «Мир искусства».

Ю.Л. Оболенская (1889-1945). Иллюстрация к сказке С.Т. Аксакова «Аленький цветочек».

1917 г. Картон, акварель. 31,7 х 24 см. Государственный литературный музей им. В.И. Даля.

Фрагмент выставки с работами Ю.Л. Оболенской. 1918 г.

Юлия Леонидовна Оболенская, как и многие ученики Петрова-Водкина, не раз обращалась в своем творчестве к истокам русского народного искусства. Активное развитие в ее творчестве лубочная тема получит после Октябрьской революции 1917 года. В это время создается множество агитпостановок для театров кукол, признанных истинно народными и соответствовавшими новой советской идеологии. В 1918 г. Ю. Оболенская совместно с художником К. Кандауровым работает над созданием и оформлением спектакля «Война карточных королей» в студии «Петрушка», организованной в Московском агитационном театре кукол. Постановка была приурочена к первой годовщине Октября. Сюжет описывает перипетии борьбы между низшими картами колоды (двойками, тройками, шестерками) и тузами, действие комментирует Петрушка. По мотивам постановки, в том же году был издан альбом цветных литографий к пьесе «Война королей». Листы полностью и стилистически, и композиционно выдержаны в лубочной традиции, начиная от желтоватого тона бумаги и заканчивая шрифтом сопроводительных надписей.

Война королей. Из серии «Петрушка». Кукольный театр.Текст Ю.Л. Оболенской. Рисунки художников

Ю.Л. Оболенской и К.В. Кандаурова. Москва-Петроград, Издание Театрального отдела Комиссариата

народного просвещения, 1918 г. - 36 с. с ил. Формат 25х34 см. Обложка.

Ю.Л. Оболенская (1889-1945), К.В. Кандауров (1865-1930). Война королей. Из серии «Петрушка».

Кукольный театр. 1918 г. Рисунок (1)

Ю.Л. Оболенская (1889-1945), К.В. Кандауров (1865-1930). Война королей. Из серии «Петрушка».

Кукольный театр. 1918 г. Рисунок (2)

Ю.Л. Оболенская (1889-1945), К.В. Кандауров (1865-1930). Война королей. Из серии «Петрушка».

Кукольный театр. 1918 г. Рисунок (3)

Ю.Л. Оболенская (1889-1945), К.В. Кандауров (1865-1930). Война королей. Из серии «Петрушка».

Кукольный театр. 1918 г. Рисунок (4)

Ю.Л. Оболенская (1889-1945), К.В. Кандауров (1865-1930). Война королей. Из серии «Петрушка».

Кукольный театр. 1918 г. Рисунок (5)

Ю.Л. Оболенская (1889-1945), К.В. Кандауров (1865-1930). Война королей. Из серии «Петрушка».

Кукольный театр. 1918 г. Рисунок (6)

Ю.Л. Оболенская (1889-1945), К.В. Кандауров (1865-1930). Война королей. Из серии «Петрушка».

Кукольный театр. 1918 г. Рисунок (7)

Ю.Л. Оболенская (1889-1945), К.В. Кандауров (1865-1930). Война королей. Из серии «Петрушка».

Кукольный театр. 1918 г. Рисунок (8)

Ю.Л. Оболенская (1889-1945), К.В. Кандауров (1865-1930). Война королей. Из серии «Петрушка».

Кукольный театр. 1918 г. Рисунок (9)

Ю.Л. Оболенская (1889-1945), К.В. Кандауров (1865-1930). Война королей. Из серии «Петрушка».

Кукольный театр. 1918 г. Рисунок (10)

Юлия Оболенская. Фрагмент групповой фотографии, 1910-е гг.

Более явственно и в то же время самобытно увлечение национальными ремеслами, гжельской росписью, дымковской игрушкой прослеживается в оформлении декорации к постановке А.Н. Островского «Снегурочка» 1918 года, над которой Ю. Оболенская работает совместно с К. Кандауровым в Московском театре кооперативов.

Ю.Л. Оболенская (1889-1945). Весна, Берендей, Снегурочка. Эскиз декорации к спектаклю «Снегурочка».

1918 г. Бумага, акварель, гуашь. 31,9 х 47,8 см. Государственный литературный музей им. В.И. Даля, Москва.

Ю.Л. Оболенская (1889-1945). Сжигание Масленицы. Эскиз декорации к спектаклю «Снегурочка». 1918 г.

Картон, акварель, гуашь. 31,7 х 47,8 см. Государственный литературный музей им. В.И. Даля, Москва.

Ю.Л. Оболенская (1889-1945). Хоровод. Эскиз декорации к спектаклю «Снегурочка». 1918 г.

Картон, акварель, гуашь. 31,5 х 47,9 см. Государственный литературный музей им. В.И. Даля, Москва.

Ю.Л. Оболенская (1889-1945). Снегурочка, Купава и Мизгирь. Эскиз декорации к спектаклю «Снегурочка».

1918 г. Картон, гуашь, акварель. 31,2 х 47,9 см. Государственный литературный музей им. В.И. Даля, Москва.

Ю.Л. Оболенская (1889-1945). Финальная сцена. Эскиз декорации к спектаклю «Снегурочка». 1918 г.

Картон, гуашь, акварель. 31,7 х 47,7 см. Государственный литературный музей им. В.И. Даля, Москва.

Ю.Л. Оболенская (1889-1945). Иллюстрация к народной сказке «Снегурочка». 1918 г.

Картон, масло. 23 х 33 см. (в свету). Аукционный дом «КабинетЪ», Московская обл.

Ю.Л. Оболенская (1889-1945). Шамаханская царица. Иллюстрация к «Сказке о золотом Петушке»

А.С. Пушкина. 1918 г. Бумага бежевая, акварель, краска бронзовая. 34,2 х 50 см.

Государственный литературный музей им. В.И. Даля, Москва.

Ю.Л. Оболенская (1889-1945). Царь с Шамаханской царицей въезжает в город. Иллюстрация к

«Сказке о золотом Петушке» А.С. Пушкина. 1918 г. Бумага, акварель, краска бронзовая. 33,7 х 50 см.

Государственный литературный музей им. В.И. Даля, Москва.

Ю.Л. Оболенская (1889-1945). Звездочёт дарит царю петушка. Иллюстрация к «Сказке о золотом Петушке»

А.С. Пушкина. 1918 г. Бумага бежевая, акварель, краска бронзовая. 34,2 х 50,2 см.

Государственный литературный музей им. В.И. Даля, Москва.

Проводы М.И. Цветаевой и С.Я. Эфрона в Феодосию. Ю.Л. Оболенская – крайняя справа; впереди нее -

М.М. Нахман. Коктебель. Август 1913 г.

Особого внимания заслуживает «крымский» период творчества художницы. С 1913 года она часто посещает Крым, где продолжает интенсивно работать. «Мы получали задание писать ежедневно по этюду и действительно привозили иногда до 60 работ. Это были пленэры, натюрморты, портреты и пейзажи (рисунки в счет не входили: их привозили пачками)». Здесь она знакомится со многими выдающимися представителями творческой интеллигенции того времени. М. Волошин, К. Кандауров, К. Богаевский, В. Ходасевич, А. Толстой, С. Эфрон, М. Цветаева – со многими из них она будет многие годы состоять в переписке. Кандауров станет ее спутником жизни и, несомненно, окажет сильное воздействие на ее формирование, как художницы. Неудивительно, что портреты Кандаурова занимают объемную часть графического наследия Ю. Оболенской.

Ю.Л. Оболенская (1889-1945). Коктебель, Крым. 1917 г. Холст, масло. 67 х 104 см.

Вологодская областная картинная галерея.

Ю.Л. Оболенская (1889-1945). Фотокопия иллюстрации к поэме «Двенадцать» А.А. Блока. 1918-1945 гг.

Государственный литературный музей им. В.И. Даля, Москва.

Ю.Л. Оболенская (1889-1945), К.В. Кандауров (1865-1930). Маяковский. Мистерия-Буфф.

Эскиз декорации. 1919 г.

Ю.Л. Оболенская (1889-1945), К.В. Кандауров (1865-1930). Пьеса Вл. Маяковского. 1919 г.

Ю.Л. Оболенская (1889-1945), К.В. Кандауров (1865-1930). В.Ф. Ходасевич и А.С. Пушкин. «Ну, что, брат, Пушкин?»

- «Да так, брат… так как-то все…». Шуточный рисунок в подарок В.Ф. Ходасевичу. 1920 г. Бумага, акварель. 32,8 х 42 см. Государственный литературный музей им. В.И. Даля, Москва.

Ю.Л. Оболенская (1889-1945). А.С. Пушкин. 1925 г. Картон, тушь, белила, кисть. 48 х 62,5 см.

Государственный музей АС. Пушкина, Москва.

Ю.Л. Оболенская (1889-1945). А.С. Пушкин. Фрагмент. 1925 г. Картон, тушь, белила, кисть.

48 х 62,5 см. Государственный музей АС. Пушкина, Москва.

Ю.Л. Оболенская (1889-1945). Иллюстрации к драме А.С. Пушкина «Сцены из рыцарских времен».

1920-е гг. Картон, тушь, белила. 40 х 28,7 см. Государственный литературный музей им. В.И. Даля.

Ю.Л. Оболенская (1889-1945). Памятник А.С. Пушкину в Москве. Журнал «Красная Нива».

1926 г. № 6. Оригинал рисунка: Бумага, акварель. 28,1 х 24,3 см.

Государственный музей А.С. Пушкина, Москва.

Ю.Л. Оболенская (1889-1945). Иллюстрация к повести Н.В. Гоголя «Невский проспект». 1926 г.

Линогравюра. 33,5х41,1 (лист); 33,2х41 см. (р.и.). Государственный литературный музей им. В.И. Даля.

В Средней Азии.

В 1921 году Ю. Оболенская и К. Кандауров посетили Ташкент, Ашхабад, Бухару, Каган и Самарканд. В этих древних городах Средней Азии Оболенская работала над книжными иллюстрациями. И Оболенская, и Кандауров, путешествуя, вели дневники, в которых подробно описывали каждый день пребывания в том или ином городе. Из поездки художница привезла много впечатлений и рисунков. Она часто вспоминала наполненное событиями путешествие и неоднократно возвращалась к среднеазиатской теме в своих новых работах.

Работы, представленные Оболенской на выставках «Жар-Цвета», в основном были посвящены Средней Азии: уже на первой выставке объединения, где экспонировались 22 работы художницы, в основном были рисунки, созданные художницей в Самарканде, Ташкенте и Бухаре. В 1925 г. Оболенская также представила несколько восточных рисунков, в том числе этюд к живописному полотну «Слепцы», которое сейчас находится в Ярославском музее. В 1926 г., помимо восточных рисунков, Оболенская выставляла серию портретов петербургских писателей: Пушкина, Достоевского, Некрасова, Блока и Гоголя. В 1928 и 1929 гг. Оболенская вновь демонстрировала на выставке среднеазиатские рисунки.

Ю.Л. Оболенская (1889-1945). Слепцы (Слепые). 1921 г. Холст, масло. 76,4 х 139,5 см.

Ярославский художественный музей.

В эскизе «Слепцы» 1924 года к одноименному живописному полотну Оболенской из собрания Ярославского художественного музея, следование принципам осевого построения предстает еще более очевидным. Обобщенный геометризованный рисунок, выполненный черной акварелью, полностью подчиняется «водкинским» правилам изучения натуры, построенным на осевом соотношении объемов.

Ю.Л. Оболенская (1889-1945). Слепцы. Эскиз. 1924 г. Бумага, тушь. 45 х 71,2 см.

Государственный литературный музей им. В.И. Даля, Москва.

Ю.Л. Оболенская (1889-1945). В пустыне. 1921-1925 гг. Бумага, акварель.

Ю.Л. Оболенская (1889-1945). Ткачи бархата. 1921-1925 гг. Бумага, акварель, карандаш. 34,5 x 49,3 см.

Государственный литературный музей им. В.И. Даля, Москва.

Ю.Л. Оболенская (1889-1945). Узбекская школа. 1920 г. Бумага, акварель, гуашь, карандаш.

Государственный литературный музей им. В.И. Даля, Москва.

Ю.Л. Оболенская (1889-1945). Среднеазиатский мотив. 1924 г. Бумага, уголь. 33,9 x 41,2 см.

Государственная Третьяковская галерея, Москва.

Ю.Л. Оболенская (1889-1945). В Бухаре. Мечеть. 1925 г. Бумага, карандаш, акварель.

34,2 х 26 см. Государственный литературный музей им. В.И. Даля, Москва.

Ю.Л. Оболенская (1889-1945). Расстрел. 1920-е гг. Бумага, тушь. 37,5 x 25 см.

Государственный литературный музей им. В.И. Даля, Москва. «Расстрел» - один из редких рисунков

Ю. Оболенской, в котором она обращается к политическому сюжету.

Ю.Л. Оболенская (1889-1945). Восточные мотивы. Туркменка на верблюде. 1921 г.

Бумага, тушь, акварель. 35 х 26,6 см. Государственный литературный музей им. В.И. Даля.

На прогулке по Карадагу. Коктебель. 1913 г. Слева направо сидят: А.В. Кандаурова и ее племянник Володя,

К.В. Кандауров, М.А. Волошин, М.П. Кювилье, М.М. Нахман; стоят: Ю.Л. Оболенская, неустановленные лица.

В манере исполнения некоторых листов отчетливо прослеживаются «мирискуснические традиции», хотя Оболенская не считала себя ученицей Л. Бакста, у которого наравне с М. Добужинским проходила обучение в школе Званцевой, она состояла в «Мире искусства» с 1912 по 1917 гг. и не раз принимала участие в выставках объединения. «Когда говорят “ученики Бакста”, собеседник невольно начинает вспоминать творчество самого Бакста. Раз и навсегда нужно сказать, что такой подход не приведет ни к чему. Нашим образцом была натура: художник определялся, как человек, который все вещи видит в первый раз». Ю. Оболенская также писала, что Бакст «с невероятной зоркостью остерегал от рутины, разрушал дурные навыки, приблизительные неоткровенные подходы, будил невосприимчивую впечатлительность, будоражил, нападал со всех сторон и не давал отдыха».

Ю.Л. Оболенская (1889-1945). Портрет К.В. Кандаурова. 1925 г. Холст, масло. Частное собрание.

Ю.Л. Оболенская (1889-1945). Портрет Константина Кандаурова. Эскиз. 1925 г.

Бумага, акварель черная, карандаш. 27,8 x 25,3 см.

Государственный литературный музей им. В.И. Даля, Москва.

Ю.Л. Оболенская (1889-1945). К.В. Кандауров. 1928 г. Бумага, акварель. 29,1 х 24,2 см.

Государственный литературный музей им. В.И. Даля, Москва.

Ю.Л. Оболенская (1889-1945). К.В. Кандауров у С.И. Лобанова. 1928-1929 гг.

Бумага, карандаш, цветной карандаш. 33 x 25,9 см.

Государственный литературный музей им. В.И. Даля, Москва.

Сергей Иванович Лобанов (1887-1942) - русский и советский художник,

участник первых выставок объединения «Бубновый валет».

К.В. Кандауров и Ю.Л. Оболенская в мастерской. Москва, Тверская, д.26. 1918 г.

Общество «Жар-цвет».

В 1923 году у К. Кандаурова и Ю. Оболенской возникла идея организовать художественное объединение, идеологически, по замыслу авторов, продолжающее «мирискуснические традиции». 2 декабря 1923 года Кандауров написал в Феодосию Богаевскому: «Я устраиваю в Москве общество художников из москвичей и уже собралась инициативная группа. Еще не придумано название». По прошествии двух месяцев у Кандаурова появились уверенность в успехе нового объединения и идеи, которыми он сразу же поделился с Богаевским: «Первая выставка будет интересна по-старому и привлечет, если не покупателей, то посетителей. Название обществу дали «Жар-цвет» – это никому не видимый цветок папоротника». В 1924 году свое существование прекратило объединение «Мир искусства» и многие мирискусники сразу же вступили в «Жар-Цвет».

М.А. Волошин (1877-1932). Пейзаж. Бумага, акварель. С дарственной надписью «Милой Юлии Леонидовне

от меня и от Коктебеля. Макс». Слева дата «21.VIII.1928»

|  |

Ю.Л. Оболенская (1889-1945). Девочки из Феодосийского детдома. 1927 г. Бумага, тушь. 35,3 х 45,5 см.

Государственный литературный музей им. В.И. Даля, Москва.

|  |

* Ушатник – мастер по изготовлению небольших ушатов и бочат.

Ю.Л. Оболенская (1889-1945). Наша дорога. 1929 г. Бумага, черная акварель, белила.

Ю.Л. Оболенская (1889-1945). На шёлкомотальной фабрике в Бухаре. 1929 г. Рисунок.

Художники объединения «Жар-цвет». Москва. 1926 г. Слева направо: сидят – Ю.Л. Оболенская,

К.В. Кандауров, П.П. Свиридов; стоят – А.Э. Миганаджиан, неустановленное лицо, Е.И. Камзолкин,

М.А. Шаронов, [И.А. Менделевич], К.Ф. Богаевский, С.И. Лобанов, М.А. Добров, М.Е. Харламов.

Участники нового объединения так же, как и мирискусники, считали рисунок самодостаточным видом искусства, работы художников «Жар-Цвета», как и работы мирискусников, отличались тонкой декоративностью и камерностью. Вскоре в «Жар-Цвет» вступили и участники «Московского салона», живопись и графика которых отличалась большим разнообразием тем и сюжетов: на выставках «Жар-Цвета» А. Миганаджиан, к примеру, представлял свои восточные рисунки, а Е. Камзолкин, продолжавший академические тенденции в живописи, демонстрировал большие исторические полотна. «Жар-Цвет» объединил мастеров, работающих в разных техниках и жанрах. На выставках объединения экспонировались портреты, пейзажи, натюрморты, живопись, скульптура и даже тряпичные куклы, однако основное внимание уделялось графике, как оригинальной, так и печатной.

Поездка на этюды. Ю.Л. Оболенская, К.В. Кандауров и К.Ф. Богаевский. Коктебель. Фото 1913 г.

Ю.Л. Оболенская (1889-1945). Обеденный час. Судак. Совхоз. Серия «Виноделие в Крыму». 1929 г.

Бумага, акварель. 36 x 50 см. Государственный литературный музей им. В.И. Даля, Москва.

Ю.Л. Оболенская (1889-1945). Большой пресс. Судак. Совхоз «Крымвинтреста». Серия «Виноделие в Крыму».

1929 г. Бумага, тушь. 36,3 х 50 см. Государственный литературный музей им. В.И. Даля, Москва.

Ю.Л. Оболенская (1889-1945). За работой. Серия «Виноделие в Крыму». 1928 г. Бумага, акварель.

36 х 50,2 см. Государственный литературный музей им. В.И. Даля, Москва.

Ю.Л. Оболенская (1889-1945). Подвоз винограда из деревень. Судак. Совхоз «Крымвинтреста».

Лист из серии «Виноделие в Крыму». 1929 г. Бумага, тушь. 36 х 50 см.

Государственный литературный музей им. В.И. Даля, Москва.

Ю.Л. Оболенская, К.Ф. Богаевский и К.В. Кандауров в Коктебеле. 1914 г.

Изначально предполагалось, что участниками «Жар-Цвета» станут москвичи, однако в числе членов общества оказались также художники Санкт-Петербурга, Харькова, Феодосии и других городов. В качестве программного требования основатели «Жар-Цвета» утвердили «композиционный реализм на основе художественного мастерства». Объединение существовало всего несколько лет, с 1924 по 1929 гг. За это время учредителям общества К. Кандаурову, Ю. Оболенской, К. Богаевскому, П. Свиридову, А. Миганаджиану и др. удалось организовать пять выставок: первые состоялись в Доме ученых и Историческом музее, а последние две в МГУ.

Во второй половине 1920-х гг. Оболенская – научный сотрудник Государственной Академии художественных наук (ГАХН), где сделала доклад «В школе Званцевой под руководством Л. Бакста и М. Добужинского». Оболенская участник ряда международных художественных выставок, в том числе XVI Венецианской Биеннале в 1928 году.

Ю.Л. Оболенская (1889-1945). Портрет К.В. Кандаурова. 1930 г. Бумага, тушь.

Ю.Л. Оболенская (1889-1945). Портрет художника К.Ф. Богаевского (1872-1943).

Бумага, графитный. карандаш. 27 х 21,5 см. Дом-музей М.А. Волошина, Коктебель, Крым.

Ю.Л. Оболенская (1889-1945). Строительство метрополитена. 1933 г. Бумага, акварель. 43,5 х 61,5 см.

Государственный литературный музей им. В.И. Даля, Москва.

Ю.Л. Оболенская (1889-1945). Детский сад. 1933 г. Бумага, акварель, смешанная техника. 36,1 х 50,7 см.

Государственный литературный музей им. В.И. Даля, Москва.

Ю.Л. Оболенская в больничной палате около К.В. Кандаурова. Москва, август 1930 г.

Параллельно с участием в выставках «Жар-Цвета», с 1927 по 1929 гг. художница также являлась экспонентом выставок в Симферополе и Феодосии. Приезжая в Крым, она уже не навещала Волошина в Коктебеле, а работала в основном в Судаке и Феодосии. В Судаке Оболенская выполнила графическую серию, состоящую из двенадцати рисунков, посвященную «сельскохозяйственному строительству». В Феодосии делала портретные зарисовки в детском доме, а также работала над серией рисунков, изображавших К. Богаевского и К. Кандаурова, о которых искусствовед и художник Н. Барсамов писал: «Маленькие, выполненные беглым штрихом фигурки портретно похожи и наделены той жизненностью, какая отличает лишь подлинные произведения искусства». Эти беглые крымские наброски Оболенская представляла на последних выставках «Жар-Цвета» в 1928 и 1929 гг. К сожалению, в 1929 г. К. Кандауров был вынужден покинуть объединение по причине болезни, а 12 августа 1930 г. он умер. Иного лидера для «Жар-Цвета» не нашлось. А поскольку «Жар-Цвет, кроме всего прочего, идеологически не соответствовал духу времени, он прекратил свое существование в 1930 году.

Ю.Л. Оболенская (1889-1945). Делегатка съезда. 1935 г. Бумага, тушь. 38,7 x 30,4 см.

Государственный литературный музей им. В.И. Даля, Москва.

Ю.Л. Оболенская (1889-1945). Сидящий натурщик. 1936 г.

Бумага, акварель. 43,5 х 30 см.

В.Ф. Одоевский. Мороз Иванович. Сказка. Рисунки Ю. Оболенской.

Москва, Детгиз, 1944 г. Обложка. На обложке ошибочно указаны инициалы писателя

Владимира Федоровича Одоевского (1804-1869)

|  |

Представляете, идет Великая Отечественная война, а в Москве в 1944 году издают детские книжки.

Юлия Оболенская на склоне горы Карадаг. Коктебель. Фотография 1913 г.

1930-1940-е.

В 1930-е годы партия следила за всеми сферами деятельности человека, в том числе за искусством. В это время сложилась система четкого контроля, как профессионального искусства, так и художественной самодеятельности, образовывались организации, отслеживающие творчество самоучек. Отныне профессиональные художники должны были стать наставниками тех, кто только вступал на путь творчества. В середине 1930-х гг. был основан Всесоюзный дом народного творчества им. Н. Крупской. Многие именитые художники начали свою преподавательскую карьеру именно в этом учреждении. Юлия Оболенская не была исключением.

|  |

|  |

Ю.Л. Оболенская с подругой М.М. Нахман. Коктебель, 1913 г.

Ю. Оболенская писала о своих учениках: «Уровень развития и образования у всех разный, а потому и вопросы бывают очень разнообразные: красноармеец Слащев хочет уяснить себе понятие характерности и фотографичности в искусстве, слесарь Асташев спрашивает, что такое натюрморт и пейзаж, а главврач Зилова просит научить ее, как нужно держать карандаши». Поскольку официальным, «государственным», направлением в искусстве стал соцреализм, Ю. Оболенская, как и другие преподаватели, должна была не только научить начинающих художников рисунку или живописи, но и наставить их на путь соцреализма. «Мы не ставим себе цели готовить из них профессиональных художников – наша задача и скромнее, и шире – мы стремимся помочь самодеятельным художникам правдиво отразить в своих картинах действительность и содействовать средствами искусства общественно-политическому воспитанию масс».

М.М. Нахман. Коктебель, 1913 г.

Магда Максимилиановна Нахман Ачария (1889, Санкт-Петербург - 1951, Бомбей) - художник, портретист, книжный иллюстратор, сценограф. Магда Нахман родилась и провела детство и юность в Санкт-Петербурге. В 1907—1913 гг. училась вместе с Ю. Оболенской в художественной школе Е.Н. Званцевой. Её учителями были Лев Бакст, Мстислав Добужинский и Кузьма Петров-Водкин. В 1913 г. на даче М.А. Волошина в Коктебеле знакомится с Мариной Цветаевой, её мужем Сергеем Эфроном В 1922 г. выходит замуж за индийского деятеля нац.-освобод. движения Мандаямом Ачарией и переезжает с мужем в Берлин. В 1934 г., спасаясь от гитлеровского режима, уезжают в Индию, где она скончалась в 1951 г.

М.М. Нахман (1889-1951). Портрет Сергея Эфрона (современная реконструкция). 1916 г.

Оригинал работы Нахман, уезжая в эмиграцию, оставила сестре Анастасии - именно в асиной комнате в коммуналке сделано это единственное его черно-белое фото. Этот портрет у Анастасии был конфискован при аресте вместе с ее архивом и пропал на Лубянке - во всяком случае, запросы туда уже в наше время ничего не дали. Портрет, который сейчас находится в экспозиции Дома-музея Марины Цветаевой в Москве в Борисоглебском переулке, д. 6 - конечно, не особо точная копия, заказанная к воссозданию мемориальной обстановки в 1990-е годы.

М.М. Нахман (1889-1951). Портрет Марины Цветаевой. 1913 г. Холст, масло. Частное собрание.

На снимке: Ю. Оболенская, C. Эфрон, неизвестная, М. Кювилье, М. Нахман. Коктебель, 1913 г.

В 1930-е годы и до самой смерти Оболенская сотрудничала с Детгизом и Госиздатом. Детгиз нередко называли «университетом» для художников, занимающихся оформлением детской книги. Многие авторы, в том числе и Ю. Оболенская, продолжали идеи Владимира Лебедева и создавали иллюстрации к так называемым «познавательным» книгам для детей. В это же время Оболенская выполняет заказы Государственного музея нового западного искусств (ГМНЗИ), который был ликвидирован в 1948 году, а экспонаты музея распределены между Пушкинским музеем и Эрмитажем.

![1944 Л. Толстой. Рассказы [детям]. М.-Л., Детгиз. Обложка (400x560, 84Kb)](http://img0.liveinternet.ru/images/attach/d/4/160/630/160630622_1944_L_Tolstoy_Rasskazuy_detyam_ML_Detgiz_Oblozhka.jpg) | ![1944 Л. Толстой. Рассказы [детям]. М.-Л., Детгиз. титул (400x560, 64Kb)](http://img1.liveinternet.ru/images/attach/d/4/160/630/160630539_1944_L_Tolstoy_Rasskazuy_detyam_ML_Detgiz_titul.jpg) |

Обложка и титульный лист.

![1944 Л. Толстой. Рассказы [детям]. М.-Л., Детгиз. Илл. 1 (400x560, 104Kb)](http://img1.liveinternet.ru/images/attach/d/4/160/630/160630661_1944_L_Tolstoy_Rasskazuy_detyam_ML_Detgiz_Ill_1.jpg) | ![1944 Л. Толстой. Рассказы [детям]. М.-Л., Детгиз. Илл. 2 (400x560, 90Kb)](http://img0.liveinternet.ru/images/attach/d/4/160/630/160630662_1944_L_Tolstoy_Rasskazuy_detyam_ML_Detgiz_Ill_2.jpg) |

С.И. Лобанов, К.Ф. Богаевский, Ю.Л. Оболенская, К.В. Кандауров. Феодосия, 1926 г.

В 1935 году Максим Горький пригласил Оболенскую проиллюстрировать сборник воспоминаний участников гражданской войны в Средней Азии. Она нехотя согласилась. В редакции ее встретил один из авторов сборника, Федор Иванович Колесов (1891–1940) - организатор борьбы за советскую власть в Туркестане, руководитель неудавшегося похода на Бухару в 1918 г. Его рассказ и весь его облик произвели на Оболенскую такое сильное впечатление, что она подумала: «...если он пройдет мимо — то и жить нельзя больше» (из письма Оболенской к Ж.Г. Богаевской). По ее словам, у нее «выросли крылья» и она ухватилась за предложение Горького, начав работать вместе с Колесовым и над иллюстрациями, и над текстом. У Колесова были жена и дочь. Оболенская прикипела сердцем к этой семье и продолжала поддерживать дочь и после смерти Колесова.

В 1935 году Оболенская отправилась в Ташкент, чтобы написать масштабное полотно, местонахождение которого на данный момент не установлено, размером пять на четыре метра «Объявление советской автономии в Туркестане». Работа над ним велась практически целый год, Оболенская ездила по разным районам и близлежащим селениям, находила интересные типажи для картины. Сохранился один этюд «Делегатка съезда» (1935), выполненный к этой работе.

М.А. Волошин, М.С. Волошина, Ю.Л. Оболенская, К.В. Кандауров. Коктебель, 1929 г.

«В 1930-е годы собственная художественная деятельность Оболенской постепенно замирает. И дело не в творческом кризисе, а в характере эпохи, в которой образованный культурный художник оказывается лишним, ненужным, не находит своего места, а посредственность, напротив, торжествует. В этом была и личная трагедия Юлии Леонидовны Оболенской» (А. Сарабьянов)

Юлия Леонидовна Оболенская умерла 16 декабря 1945 года в Москве. Прах Оболенской захоронен в Донском монастыре в Москве, в одной нише с Кандауровым.

Урны с прахом К.В. Кандаурова и Ю.Л. Оболенской в одной из ниш колумбария Донского монастыря.

В 2017 году в Москве в издательстве АСТ вышла книга Ларисы Алексеевой «Цвет винограда. Юлия Оболенская. Константин Кандауров», посвященная жизни и творчеству этой замечательной творческой пары.

Лариса Алексеева. Цвет винограда. Юлия Оболенская. Константин Кандауров.

Письма и дневники. Москва, Издательство АСТ, 2017 г. – 384 с., ил.

ИСТОЧНИКИ

В.И. Ракитин, А.Д. Сарабьянов. Энциклопедия русского авангарда. В 2-х томах. Москва,

Издательство Clobal Expert & Service Team, 2013 г. Том II Л-Я, Биографии. Стр. 211, 218.

Андрей Сарабьянов. Русский авангард. И не только. Москва, Издательство АСТ, 2023 г.

Статья «Юлия Оболенская – художник и писатель», стр. 208-212.

Юлия Леонидовна Оболенская (1889-1945)

Вы сейчас не можете прокомментировать это сообщение.

Дневник ЮЛИЯ ЛЕОНИДОВНА ОБОЛЕНСКАЯ (1889-1945) – ХУДОЖНИК И ПИСАТЕЛЬ РУССКОГО АВАНГАРДА | Слава44 - Дневник Слава44 |

Лента друзей Слава44

/ Полная версия

Добавить в друзья

Страницы:

раньше»